Sul libro di- Harukichi Shimoi

- “La guerra italiana vista da un giapponese”

- di

- Tommaso Dacomo

- “...Un giovane soldato cadde ferito […]

- M’avvicinai a lui e bendandogli la gamba, lo presi sulle spalle e,

- confortandolo e incoraggiandolo, lo portai al posto di medicazione.

- Egli, tutto sanguinoso, con un filo di voce, mi chiese il nome.

- Gli dissi semplicemente: “Un giapponese, amante dell’Italia”.

- Che c’importa del nome di Scimoi? (1)

- Sarei più contento di fargli sapere

- che le spalle di un giapponese

- gli hanno dato un appoggio!...” (2)

- Volendo riprendere il discorso dove si era lasciato con il precedente breve intervento introduttivo su Harukichi Shimoi, nel quale si alludeva alla necessità di uno studio più approfondito dell’opera di Shimoi per rendere onore a questa eminente figura che è stata ponte tra Italia e Giappone - ancor di più in un momento come quello che stiamo vivendo dove i due paesi hanno rinnovato una sorprendente unità d’intenti, sublimata nel recente incontro dei premier dei due paesi - si ritiene utile dedicare spazio all’opera pubblicata in italiano a testimonianza dello Shimoi soldato.

- ...

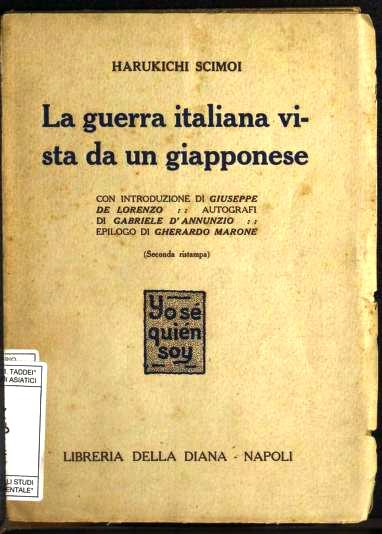

- I temi e il tenore dell’opera anticipano il bisogno di animare un sentimento nazionale che sublimeranno nell’esperienza fiumana, a cui lo scrittore e poeta nipponico ha peraltro partecipato. Nessuno scritto può dirsi aver legato Shimoi all’Italia come il suo resoconto-diario di guerra intitolato La guerra italiana vista da un giapponese. Il libro si configura come una raccolta di lettere che lo Shimoi si è scambiato con l’allora senatore Giuseppe De Lorenzo (1871-1957), che come lui è stato docente universitario a Napoli, e che ha scritto l’Introduzione al libro stesso. Va ricordato infatti che Shimoi, arrivato in Italia e precisamente a Napoli nel 1915, si era pienamente integrato nell’ambiente culturale della città, frequentando artisti e intellettuali tra cui De Lorenzo, ma anche Gherardo Marone (1891-1962), fondatore della rivista letteraria La Diana e contestualmente la casa editrice Libreria della Diana, dove Shimoi pubblicò il volumetto.

- ...

- L’opera si colloca tra il reportage, il memoriale e il saggio politico-culturale, assumendo una funzione che va oltre la mera testimonianza personale: Shimoi si propone come mediatore culturale tra Giappone e Italia, ma anche come osservatore “esterno” capace di cogliere elementi che possono facilmente sfuggire allo sguardo “dall’interno” di un italiano. La peculiarità del testo non deriva dalle informazioni che ci vengono date sul conflitto in sé - di cui senza dubbio non mancano le fonti italiane e non - bensì dal punto di vista con cui Shimoi ha inteso guardarlo: l’autore mette in secondo piano l’Italia come entità militare all’interno del conflitto, e la osserva come spazio culturale e umano. Anche nei passi nei quali parla delle sue esperienze al fronte, non manca mai di mettere in primo piano le persone, in una lettura profondamente umana del conflitto. La narrazione segue un ordine cronologico e alterna narrazioni episodiche a vere e proprie “poesie in prosa”, come nel passo in cui l’autore paragona il passaggio del Piave all’Inferno dantesco, che lui stesso definisce “la poesia di guerra”.

- ...

- Il senatore De Lorenzo ci fornisce una chiave di lettura del volumetto nella sua Introduzione: “...Dell'ltalia viva e palpitante lo Scimoi ha vissuto in questi tre anni l’intima tragedia della guerra e ha voluto pigliar parte all’ultimo atto di essa, sul Piave, per vedere, studiare ed intendere da vicino l’anima del popolo italiano nei suoi umili rappresentanti, specialmente i contadini, sia che essi lavorassero ancora nei campi come vecchi, donne e bambini, o combattessero, da adulti, nella fangosa e polverosa divisa grigio-verde del fante infossato in trincea. Nei mesi di ottobre e novembre egli è stato sempre in prima linea, con gli arditi italiani. […] Io invito i giovani italiani a leggerle. Esse sono il più bello e commosso omaggio fatto all’Italia da un figlio di quella terra di artisti, guerrieri ed asceti che ha prodotto nel generale Nogi il più fulgido esempio di virtù militare”. (3)

- ...

- Il paragone con il generale Nogi intende senza dubbio esaltare il valore morale e militare di Shimoi, dal momento che Nogi rappresenta il simbolo di lealtà e coraggio e la sua figura è sin da subito divenuta leggendaria. Generale dell’esercito imperiale giapponese, nel 1912 alla morte dell’imperatore Meiji – restauratore del potere imperiale tramite sconfitta definitiva dello shogunato, decise di onorarne la morte praticando, il junshi, letteralmente “seguire il padrone nella morte”, pratica tradizionale dei samurai giapponesi che compievano seppuku, il suicidio rituale, alla scomparsa del signore feudale a cui avevano prestato fedeltà. Il gesto ebbe una eco immensa in Giappone e successivamente in tutto il mondo e mentre da alcuni fu definito anacronistico, altri, tra i quali poi Mishima, lo videro come un forte gesto rivoluzionario di difesa delle tradizioni in opposizione all’occidentalizzazione forzata del paese. Shimoi osserva l’Italia con panni da “straniero”, e proprio per questo può permettersi una maggiore libertà interpretativa. La guerra è presentata sì come prova eroica collettiva, ma anche come esperienza che mette a nudo fragilità e contraddizioni. Questo sguardo “altro” si traduce in una particolare attenzione al quotidiano. L’autore si sofferma sui comportamenti, sugli stati d’animo, sulle reazioni della popolazione civile, offrendo un ritratto dell’Italia in guerra che si discosta dalle immagini ufficiali. In tal senso, il testo di Shimoi anticipa sensibilità che diventeranno centrali solo più tardi nella storiografia e nella letteratura sulla Grande Guerra: l’interesse per la vita ordinaria, per la dimensione psicologica, per le zone d’ombra del conflitto. Di interesse anche il luogo da cui Shimoi guarda alla guerra: le lettere ripercorrono gli episodi che il soldato nipponico ha vissuto al fronte, nel suo peregrinare per l’Italia con i commilitoni, e soprattutto sul Piave - alla quale campagna lo Shimoi si mostra particolarmente fiero di aver preso parte: “...Son orgoglioso di poter dire che io sono il primo borghese che ha passato dalla parte del Montello al di là del Piave, a improntare la prima orma sulla terra riconquistata”. (4)

- ...

- Per quanto riguarda la sua idea della Grande guerra che traspare dal testo, Shimoi aderisce ad una visione del conflitto bellico come rigenerazione morale e pacificazione sociale sotto la bandiera nazionale. Soltanto l’esperienza di guerra aveva la capacità di consolidare il sentimento di patria nella, ancora fragile, coscienza nazionale italiana. La guerra italiana replica, secondo molti aspetti, gli stilemi essenziali della letteratura nazionalista del periodo bellico, con l’esaltazione del coraggio virile, dell’azione ardita (parola scelta non a caso, poiché Shimoi fece parte degli Arditi fin dalla loro formazione).

- ...

- Uno sguardo più attento, che tiene conto anche delle vicende successive a Shimoi soldato, può intravedere anche quel sentimento di insoddisfazione verso la Grande Guerra, che tutto ha portato tranne i risultati che tanti speravano, quella “vittoria mutilata”, che lo guiderà, come si è detto, a partecipare all’impresa fiumana a fianco di D’Annunzio. La guerra italiana vista da un giapponese è un’opera che merita di essere riletta e valorizzata non solo come curiosità letteraria, ma come documento significativo del primo Novecento. Attraverso lo sguardo di Harukichi Shimoi, la guerra si rivela nella sua dimensione più umana e problematica, sottratta al semplice esotismo/futurismo/guerrismo, sebbene rimanga la componente celebrativa.

- ...

- Il fatto che l’opera sia stata scritta e pubblicata a Napoli contribuisce ancor più ed in modo decisivo alla sua originalità: la città diventa filtro interpretativo, spazio di osservazione e luogo di mediazione culturale. In questo senso, il testo di Shimoi può essere considerato un esempio precoce di letteratura transnazionale sulla Grande Guerra, capace di mettere in dialogo culture diverse e di offrire una riflessione ancora oggi attuale sulla guerra come esperienza storica e morale

- Note:

- 1) Si rende necessaria una piccola digressione sui sistemi di trascrizione dei suoni della lingua giapponese in caratteri latini. Il sistema di trascrizione Hepburn (di solito chiamato semplicemente sistema Hepburn) è oggi il metodo di traslitterazione più comune dei suoni del giapponese. Questo sistema è stato creato dal medico e missionario americano James C. Hepburn (1815-1911) nella terza edizione del suo dizionario giapponese-inglese del 1886. In questo sistema, il suono “sci” viene traslitterato come “shi”, adottando l’ortografia più naturale per un lettore anglofono, mentre in altri sistemi lo stesso suono si trova trascritto con “si”. Shimoi, che con tutta probabilità conosceva il sistema Hepburn, opta invece per l’ortografia italiana “sci”, caduta oggi in disuso e soppiantata completamente dal sistema Hepburn che è ormai lo standard internazionalmente riconosciuto.

- 2) Shimoi Harukichi, “La guerra italiana vista da un giapponese”, Libreria della Diana, Napoli, 1919, pp. 29-30.

- 3) Giuseppe De Lorenzo, Introduzione, in Harukichi Shimoi, “La guerra italiana vista da un giapponese”, cit.

- 4) Shimoi Harukichi, “La guerra italiana vista da un giapponese”, cit., p. 30.

Rivista Online Heliopolis

Rubriche Editoriali

Marco D’Alberti- "Giudicare il potere amministrativo"

- (Il Mulino, Bologna 2025, pp. 135, € 15,00)

- rec. di

- Teodoro Klitsche de la Grange

- Come scrive l’autore «Quello del controllo dei giudici sui poteri delle amministrazioni pubbliche è stato sempre un aspetto cruciale del diritto amministrativo» e «… fin del XVI secolo…il ruolo delle corti di giustizia è stato essenziale per individuare i limiti del potere pubblico nei confronti dei governanti». L’importanza della giurisprudenza è dovuta al fatto che il diritto amministrativo «non conosceva forme organiche di codificazione neppure in Paesi di civil law, furono i giudici a dettare le regole di fondo: in particolare, a stabilire i limiti entro i quali le decisioni amministrative erano ritenute conformi agli imperativi della legalità».

- ...

- Il che comporta non solo la valutazione-interpretazione delle norme giuridiche, ma di elementi (e situazioni) non giuridici, extragiuridici e metagiuridici, se non anche di mero fatto. E così la cultura e la formazione dei giudici, i nessi tra tipi di amministrazione e i criteri adottati dal giudice per sindacarne l'operato. Senza sottovalutare che, nel XX secolo: «Sono divenuti, poi, sempre più rilevanti i rapporti tra giudizi di corti ultranazionali e di giudici nazionali. In ogni caso, la prospettiva storica è essenziale per comprendere come il controllo del giudice abbia subito trasformazioni nel tempo e come sia giunto alle attuali configurazioni».

- ...

- Il saggio è quindi diviso in capitoli che trattano delle origini ed evoluzione della giustizia amministrativa (sia nei paesi anglosassoni che in quelli continentali); il controllo giudiziale sull’istruttoria amministrativa; il controllo sui principi perché «ha assunto sempre maggiore importanza il controllo giurisdizionale dell’azione amministrativa alla luce dei principi di diritto» onde «occorre tenere in considerazione la formazione e l’evoluzione del principio di proporzionalità in un contesto giuridico più generale, che include non soltanto il diritto amministrativo, ma anche altri campi del diritto pubblico e, più di recente, si estende al diritto privato».

- ...

- L’autore prende poi in esame l’intensità (variabile) del controllo giudiziale oscillante tra deferenza e attivismo. Nel corso della storia «le tecniche del controllo giudiziale sull’azione amministrativa sono risultate e risultano assai eterogenee. Si registrano un’estensione e un’intensità variabili del controllo del giudice. Le variazioni si traducono in esiti diversi del sindacato. Per cui, il giudice – come si è soliti affermare nel corrente linguaggio proprio del dibattito internazionale in materia – oscilla tra la “deferenza” e l’ “attivismo” nei confronti delle decisioni assunte dalle pubbliche amministrazioni. Ciò dipende da vari fattori» che D’Alberti espone. L’ultimo capitolo auspica un maggiore equilibrio per una giustizia amministrativa futura... «Affinché vi sia autentica giustizia amministrativa, il controllo del giudice deve inserirsi in un contesto di garanzie più ampio, fatto di una serie di rimedi giurisdizionali e stragiudiziali»; d’altra parte, una considerazione simile, (tenuto conto dell’epoca e dell’assetto, delle istituzioni), la si trova già in Jellinek.

- ...

- Concludendo: a differenza degli abituali testi di giustizia amministrativa fondati sull’analisi di atti e procedimenti giudiziari, questo presenta un quadro à tous azimouths, per capire la materia trattata. E questo è un tratto distintivo importante non solo per valutare la giustizia, ma ancor più per inserirla nell’insieme dell’istituzione-Stato e della comunità.

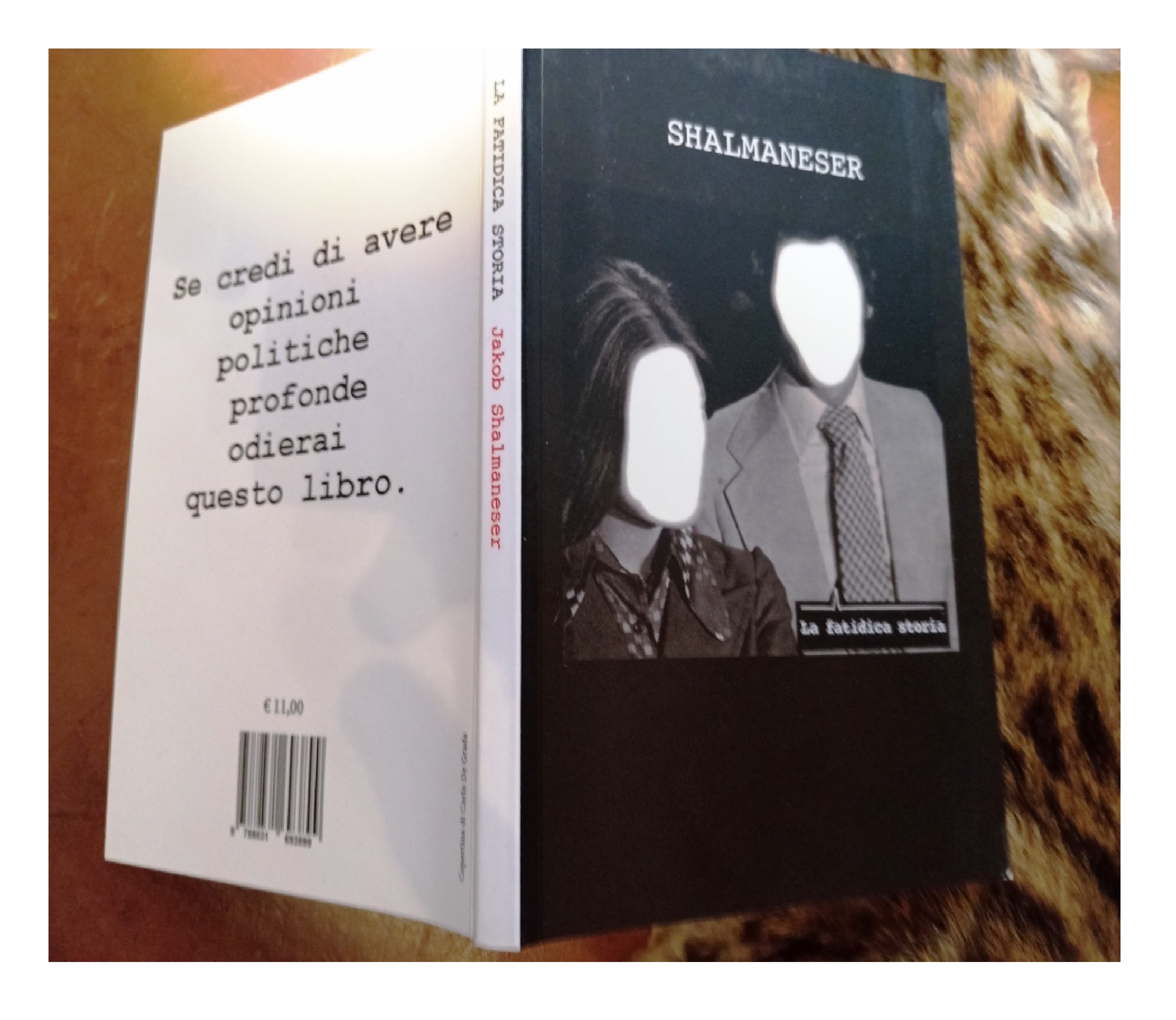

- "La fatidica storia"

- di

- Jakob Shalmaneser

- (Karl Evver)

- presentazione di

- Sandro Giovannini

- Ecco... oggi, essendomi svegliato alle 5 e non per fare i soliti lavori di casa o proseguire nelle mie pazze istallazioni ma per una struggente ed insopprimibile nostalgia di non so cosa, cioè di non so come io mi sia costruito da decenni sul dover essere più che sul dover fare o dare, ma nostalgia di quando amori volti ed amici cari erano più vibranti e credibili di ora, che pur mi reputo quasi felice, ebbene, ciancicando per una casa vuota e piena di cose e di ricordi, ero certo che avrei pagato uno scotto tremendo a questa smania sensibile che non ha causa certa né che avvertivo con alcuna cosa di poter placare, né libro, né manufatto, né opera, né scultura, per sorreggermi...

- ...

- ed invece, accumulati uno sull’altro alla fine di una scala, trovo una serie improbabilissima (vedrete tutti perché) di testi amici, cioè di un amico morto, a cui voglio proprio bene e che con un richiamo dall’ultima di copertina mi tira fuori dal mio baratro mattutino.

- ...

- “...Se credi di avere opinioni politiche profonde odierai questo libro...” recita in nero sulla copertina, bianca, ultima.

- ...

- Evidentemente era il giusto ceffone più che metaforico che mi meritavo per trarmi fuori e mettere in prospettiva più allegra proprio quell’insopprimibile nostalgia di cui sopra. Forse, lo capirete dalla ‘Nota Editoriale’, ovviamente della medesima mano dell’esergo posticipato (Lui faceva tutto, ma veramente tutto, dall’a alla z, e bene) che riporto qui di seguito.

- ...

- Evitando di citare qualche irripetibile potremmo dirci che il grado zero della scrittura, qui, occhieggia, astuto, al grado massimo della lettura, confutando almeno parzialmente la mia amata tesi, tante volte ripetuta a iosa, cioè che la realtà supera sempre e di molto l'immaginazione più scatenata, mettendo questo poi in crisi soprattutto i "creativi" più che gli "scontati". Sospetto giusto e buono alla Burckhardt (Jacob) e non acido, anche se drammaticamente necessitato in questi tempi, finalmente, epocalmente, seppur tardivamente.

- ...

- Ah... aggiungo solo che, chi lo ha conosciuto, capirà facilmente che la pompa del “Quarantennale” (quarant’anni non dell’esegesi di Qumran ma della sua scrittura segreta, più dei rotoli), praticamente quasi sconosciuta a tutti, ma trattata formalmente e formidabilmente con una maestria autoriale ed auto/editoriale che sogneremmo per case editrici titolatissime) è proprio in linea sarcastica con l’esergo provocatorio. (S.G.)

- “La fatidica storia”

- di

- Jakob Shalmaneser

- (Karl Evver)

- Edizioni Discalculia, 2020, 1+1=11.

- (ISBN / 978-88-31693-89-9 Euro 11)

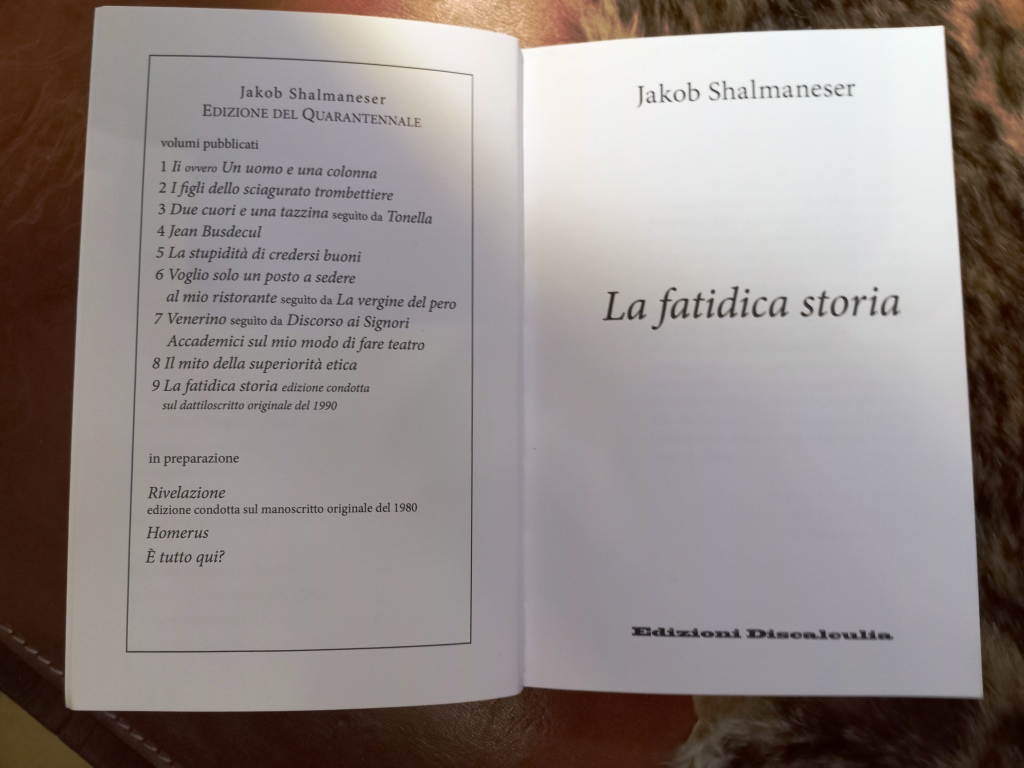

- NOTA EDITORIALE:

- ...

- L’Edizione del Quarantennale non è nata con intento filologico, e dunque le opere che vi vengono ad apparire non obbediscono ad un criterio temporale o qualitativo. Più modestamente, si trattava di rendere finalmente reperibile una parte della produzione quarantennale di Jakob Shalmaneser, dando almeno un esempio dei vari generi nei quali la sua scrittura è andata via via provandosi: dalla gnomica al teatro, dalla narrativa al saggio politico, dalla favola per adulti alla prosa più radicalmente sperimentale.

- ...

- La fatidica storia, è una novella composta tra il primo novembre e il 2 dicembre del 1990. Opera giovanile, dunque, e che di primo acchito verrebbe da giudicare una parodia del romanzo rosa. Un giudizio più analitico, però deve presto abbandonare questa visuale, perché il testo non ha la sola finalità - facile e difficile assieme - di far ridere, ma tenta una ben più ardua operazione: sottoporre il discorso politico alla stessa banalizzazione cui la narrativa rosa sottopone il discorso e le vicende erotiche, ed equiparare dunque la stupidità femminile a quella maschile. Con grande scorno della seconda, perché nell’autorappresentazione cui solitamente l’intelletto maschile indulge, le astrazioni e le idealità politiche sarebbero incomparabilmente più profonde e nobili delle poche, tenere parole sognate dalla commessa con un libriccino harmony in mano.

- ...

- Sorprende non poco in un autore come Shalmaneser così spesso accusato di oscurità e di ipertrofia sintattica, la piana semplicità del dettato. Ci si accorge però presto che tale semplicità è al servizio di significati per nulla previsti e accomodanti, bensì scomodissimi ed irritanti, e tutti contrari ad una fruizione morbida della letteratura. Se la vita fosse interessante - pare sussurrarci indisponente Shalmaneser - non vi sarebbe letteratura. Nessuno interromperebbe l’eccitante flusso dell’agire e del sentire per badare a vicende inesistenti, che il lettore fa eternamente ripartire in un luogo fuori dal tempo e perduto in chissà quale magazzino della mente. Se voi state leggendomi, se io ho letto così tanto, le nostre vite debbono essere semivuote, e grande la nostra tentazione di riempirle di simulazioni, di amplificazioni, di favole.

- ...

- Ed eccolo allora, con feroce divertimento, rubare a Dumas il suo famoso e/o famigerato congegno dialogico e costruire una macchina narrativa che maciulla ogni basilare nesso tra parole e cose e fa strage delle principali finzioni con le quali uomini e donne combattono la noia e complicano la propria solitudine: sesso e denaro, nomi e cognomi, automobili e biciclette, cultura e natura, punti esclamativi e punti interrogativi. Un’onomastica grama e irrisoria - Jole Figoni, Tano Barbieri, Gino Schiavi, Vlado Gaslini - basta a liberare il racconto da ogni materializzazione di eroi e di eroine: l’ossessivo ricorso al trattino - feticcio grafico più che obbedienza alle norme editoriali - serve molto presto a indurre nel lettore la rinuncia a qualunque fede che sia possibile, in un universo costituito da inchiostro e carta, accedere a parole veramente dette o veramente pensate. L’inesperienza del giovane romanziere sposa insomma un radicalismo concettuale che ci aspetteremmo piuttosto in un romanziere anziano, disilluso e saturo di dubbi sul proprio mestiere.

- ...

- La particolarità di un testo così lontano da ogni norma e galateo letterari ci ha convinti a non intervenire che pochissime volte sul dattiloscritto originale di 74 pagine numerate: sono stati corretti gli evidenti errori di battitura ma si è mantenuta l’eterodossia di maiuscole, nominazione iterata dei personaggi e modi d’inclusione del parlato nel narrato.

- (Elenco testi della “Edizione del Quarantennale” )

ANTICIPAZIONE delle "Ragioni Generali" sulle "ISTALLAZIONI CREATIVE" Heliopolis

Si anticipa qui di seguito una parte della documentazione accessoria che è- a servizio logico del libretto

- "ISTALLAZIONI CREATIVE"

- Heliopolis,

- (design: Sandro Giovannini)

- pubblicato anche in cartaceo nel 2025 per la

- Heliopolis Edizioni

- di idee e materiali di scrittura.

- Tale libretto, come si deduce dalla copertina qui riportata, consiste in una cinquantina di pagine con una

- Appendice

- che contiene anche queste "Ragioni Generali", qui anticipate.

- Molte le foto a corredo delle "Istallazione creative", sia reali (realizzate) che virtuali (in proposta).

- ...Chi volesse ricevere l'omaggio del libretto (virtuale) Heliopolis

- in formato PDF

- potrebbe prenotarlo comunicando a

- giovannini.sandro@libero.it

- la propria mail...

- RAGIONI GENERALI

- “Istallazioni creative”

- (Heliopolis, 1985-2025)

- L’idea si é concretata in medie e grandi realizzazioni parietali, per interni ed esterni, che hanno convogliato molte delle nostre precedenti esperienze con e su materiali più diversi tramite tecniche specifiche per cuoio, pergamena, stoffa, carta pregiata, legno, radica, oro, argento, rame, piombo, plexiglass, marmo, resina, terracotta, microcemento, encausto, mosaico, serigrafia, digitale, scrittura manuale, incisioni e/o traforazioni laser, tramite metodologie ispirate all’antico e trattate modernamente.

- ...

- Ora, mélange e sovrapposizione di tecniche miste e citazionismo, ricavando il maggior vantaggio da una visione urfuturista, (consapevolmente, da noi solo evocata), ove tutti i lasciti del secolo mai esaurito entro l’eterna guerra civile europea, vissuti tramite una lettura conciliativa e giustapposta di ragioni spirituali e sentimenti materiali, ricerca ancora, seppur disperatamente, una sua armonica potenzialità espressiva. Queste “istallazioni” non richiedono astrusi strumenti decodificativi e non ammiccano inutilmente a potenzialità indimostrate od indimostrabili. Sono alla portata di molti, ovviamente ai relativi livelli, proprio perché già comprendono in sé elementi storicizzati seppur complessi, classici, moderni, comunque resi contemporanei. E sperabilmente espressivi. Il complesso non può e non deve prospettarsi nuovo, ma considerando lucidamente, oggi, le logiche della “catastrofe simbolica” di tanta teoria a riguardo del mercato automatico attuale e delle relative superfetazioni artistiche del mito del “marchio/marchiatura”, dispiegato ormai senza tregua, risulta ancora del tutto spiazzante, soprattutto per ricomposizione difficile tra mastro e maestro, in controtendenza assoluta con il superego narcisista del mito fasullo del “creativo”.

- ...

- La problematicità, quindi, non è tanto o solo nell’essere fuori dal prevedibile schema dell’opera troppo individualizzata nelle sue varie declinazioni, quanto nell’idea/incrocio di varie logiche espressive, che è anche risultato di un percorso che vocazionalmente ha incluso molte esperienze da noi fatte nei decenni tramite il comunitarismo creativo, ovvero una sorta di lunga stagione poetica, critica e metapolitica operata comunque con un senso più ampio di quello dell’artista singolo, non per difetto d’individualità o per vezzo modaiolo, ma per rifiuto dell’artistismo e del maledettismo, persino oltre la solita nozione di “gruppo” artistico, in quanto tentata su vari livelli (poetico, letterario, artistico, metapolitico, saggistico, editoriale, organizzativo...). Esperienza maturata poi anche in validi percorsi individuali. La tecnica applicata quindi del montaggio e dello smontaggio - interpretata qui esteticamente più che meccanicamente, può raggiungere una sua risultante pratica. Tramite diversi moduli artistici, l’intercambiabilità, concetto/chiave, infatti, non permette solo cambi e sovrapposizioni (=di scenario espressivo) ma anche eventuali sostituzioni nel tempo. Cosa che, in più, lega il destinatario con un rapporto di maggiore durabilità. Con diversi stili applicabili per una risultante figurativa, evocativa, storica, letteraria, sempre facilmente riconoscibile. Anche con specifici “lacerti artistici inclusi”. Nello specifico delle “istallazioni creative”, il risultato, poi, non va letto come “prendere o lasciare”, isolato dalle sia pur minime potenzialità condivisibili della committenza, ma come valore realmente interagente con la fruizione e la committenza stesse. Non solo a parole, non solo con la parola, ma nel manufatto.

- ...

- Con il coinvolgimento diretto di una “presenza” precisa - sia pur necessariamente trasfigurata - della committenza e della fruizione contestuale, tramite due apparati specifici, diversamente mandati ad effetto, e sempre presenti. Un’immagine della committenza, familiare e/o evocativa/interna, su intesa con i produttori (a vario titolo) ed una specularità, operabile di volta in volta, che rende immediatamente percepibile la fruizione, riflettendo (oltreché, ovviamente, inglobando).

- ...

- Nelle “istallazioni creative”, a differenza decisiva rispetto a tutte le altre produzioni paraeditoriali Heliopolis, però, dobbiamo sottolineare che, tali manufatti replicabili in base allo stile scelto di volta in volta a seconda della ragione contestuale, ambiscono avere un livello eminentemente arredativo e scenografico, pur con una indubbia pregnanza artistica dovuta agli inserti con maggiore o minore caratura creativa, di volta in volta inseriti. Questa potrebbe apparire una capitis deminutio, ma è una piccola voragine su mondi lontanissimi.

- ...

- La complessiva “scrittura esterna” (1) della ragione e del sentimento del nostro tempo, ha quindi una valenza di sommatoria epocale e di tentato recupero terminale, che non può essere disconosciuta facilmente, se non a prezzo di un rifiuto aprioristico al confronto dialogico tra norma e scarto, confronto ormai ampiamente storicizzato. (2) Gettati nel tempo e condizionati dal clinamen. Ma con una realizzazione identica a sé. (3) Al proprio stile. (4) L’evocazione riconosciuta che diviene espressa ricerca dell’identità simbolica (5) tramite una rappresentazione scenografica di volta in volta messa in atto, tra essere e sapere, (6) ove la comprensione dei produttori, dei committenti e dei fruitori, tre assoluti comprimari pur con ruoli ben differenziati, diviene il punto centrale di mediazione, punto focale, in quanto normale, (7) in quanto comprensibile, in quanto vis(v)ibile...

- ...

- Quindi non “trovare un nome”, non “dare una definizione”, formule d’accatto, buone per ogni vera o finta furbizia o costruita ignoranza, (8) ma aiutare a saper vedere, saper comprendere... comprendendo noi per primi tutto ciò che ci è suggerito dal passato, la tradizione del colore (espanso) e della sua effettività identitaria e trainante, così antico-occidentale come estremo-orientale, riscontrabile ora, possibilmente senza esclusioni o false primazie, nel presente e nel futuro delle neuroscienze.

- ...

- Infine accompagnando per mano il committente in un percorso che gli verrà fornito - con un supporto “critico specifico” scritto e/o multimediale - affinché non sia lasciato eventualmente in un debito di conoscenza verso ospiti amici e conoscenti vari che dovessero vedere il manufatto, magari compiacendosene, senza però aver (di fronte) alcun strumento di riferimento preciso.

- ...

- Infatti abbiamo già inteso, in passato e con sorpresa, a solo esempio dalla gioiellistica, il silenzio ottuso sulla parola... che andasse appena oltre qualche nota di garanzia o di servizio. Anche come prova di un percorso creativo non di “interiorizzazione di ritorno”, di “ritenzione secondaria o terziaria”, più o meno obbligata, ma di messa al centro delle esigenze più profonde (in una sorta di sobria maieutica) e magari per nulla o poco affiorate, del committente medesimo. L’imposizione autoriale, comunque ineliminabile, almeno si sublimerebbe in tal modo lungo una prova possibilmente non autoritaria ma autorevole, non lineare ma ritornante - potremmo azzardare - ciclica.

- ...

- Quindi istallazioni oltre la supponente od eterodiretta indisponibilità, ma che favoriscano interrogazioni, approfondimenti, suggestioni di ricerca.

- ...

- Note.:

- 1) Manifesto della scrittura esterna. Il Manifesto della scrittura esterna fu pensato dagli amici e collaboratori che gravitavano già dalla fine degli anni ottanta intorno all’Heliopolis Edizioni (1985-...) ed allo scriptorium heliopolis, emanazione della prima e realizzato da artisti ed antichisti di fama (da cui anche il possibile titolo di “nuova epigrafia”). Intendeva proporre l’affiancamento alla normale “scrittura interna” tramite una scrittura proiettata verso l’esterno, verso gli spazi del pubblico, non in un modo solo funzionale, ma fortemente identitario, partecipativo verso la comunità, utile per il commerciale e la comunicazione, in tutte le sue forme, oltre ogni livello precedentemente raggiunto (se non, meravigliosamente, nell’antico). Trovava in più in molte epoche e stili diversi una corrispondenza non solo formale o di compiaciuto e rettorico stilema, ma di profonda necessità e quindi d’intima sostanza. Il manifesto non rimase solo un’enunciazione teorica. Fu base logica e programmatica di un fare che si estrinsecò (e si manifesta tuttora) in molte realizzazioni, alcune ben riuscite anche commercialmente (esempio il caso eclatante delle magliette letterarie dell’Heliopolis, 1988-1995, prime in tutta Italia) dell’editoriale e del paraeditoriale, dell’alta moda, della gioiellistica, dell’arredamento, della musealistica, del supporto ad istituti di antichistica, del promozionale, marcando uno stile non confondibile.

- 2) In: Sandro Giovannini, ‘Stile tra norma e scarto’, da L’Armonioso fine, 2005, SEB, pag. 56-57, ove vengono affrontati e discussi alcuni passaggi logici di riferimento, tratti da scritti critici al riguardo, di Richards, Barberi Squarotti, Brioschi, Di Girolamo, ed altri...

- 3) “...Lo stile non esiste antecedentemente, non si rinviene per strada, è al di là di ogni categoria spaziale e temporale, è nel regno del prepensiero, ma anche nella democrazia del fatto, esiste in sé ed in sé si mostra, quale prova che va salvaguardata dal pensiero filosofico/categoriale, logico ed anche irrazionale...”. in: S. G., ‘Operari sequitur esse’, da L’armonioso...,cit., pag.12. Questa citazione, che sembrerebbe poter aver senso solo in un milieu filosofico, aiuta invece a giustificare l’effettiva realizzabilità del:“...sempre facilmente riconoscibile”, di cui sopra.

- 4) “...In questo senso ha valore l’indicazione, spogliata giustamente d’enfasi, del sincretismo, non come momento magmatico ma di sottolineatura, ecumenicità, stile...”, in: Agostino Forte, dal “Commento”, 30.08.1994, al testo del manifesto della scrittura esterna e dello scriptorium heliopolis. Il sincretismo quindi, non in una valenza new age che confonde tutto, quanto nel senso delle lezioni di uno Zolla ed altri studiosi comparativisti del sacro dell’etnografia e della religione, per utopie di sintesi necessarie più che per prese d’atto d’ibridismi subiti. Questo “stile” - solo nel caso specifico delle “istallazioni creative” - resta riconoscibile anche per il metodo proposto come ricercatamente interattivo con la più diversa committenza, soprattutto per i due strumenti sempre - difformemente - presenti nel manufatto.

- 5) L’evocazione dell’identità simbolica è un processo che l’Heliopolis ha messo in conto, negli anni, anche con il progetto telematico ELOGICON (2015-) In tale direzione si deve comunque trovare un punto d’incontro tra la capacità di riconoscimento che pertiene all’Heliopolis design e la vera e propria identità simbolica del committente. Consapevole od inconsapevole. Tra mille esempi possibili, la ricerca filosofica del “valore spirito” di Valery o dello svelamento della voragine del “formicaio digitale”, entro la “società’ automatica” di uno Stiegler, ovvero la ricerca sulla “miseria simbolica”. Per trovare tra le forze contrapposte (come nell’arco romano), il punto di svolta (far cadere=rivoluzionare) o chiave di volta (stabilizzare=conservare) come precisa risposta del (e nel) manufatto. Progetto non facile e mai scontato, di cui la maieutica è metodo. Un costruire lungo un’idea collaborativa effettiva e non di facciata. Non per slogan o solo a parola, ridotti alla differenza (spesso troppo evidente) tra dichiarato e realizzato, pressati dal funzionalismo delle pratiche. Troppi siti architetturali ne sono, purtroppo, frequentissima prova.

- 6) P. D. Ouspensky, Frammenti di un insegnamento sconosciuto, Astrolabio Ubaldini, 1976.

- 7) “...Così il richiamo costante alla normalità, che rischia di divenire un’invocazione suggestionante alla normalizzazione, non può non trascurare (a pena d’inversione totale), avendo origine dai terreni del positivismo logico e del materialismo dialettico, la teoria della normalità geniale (la normalità guidata identitariamente dai propri geni e cromosomi) ovvero dell’usualità producente, ovvero della sobrietà creativa, che sono tutte misure che appartengono invece (o dovrebbero appartenere...) per statuto alla migliore cultura tradizionale... etc... ...”, in: S. G., ‘Semplificazione, atto rivoluzionario’, da L’Armonioso fine, cit., pag. 84-85.

- 8) AA.VV., “Letteratura - Tardocronache dalla Suburra”, n.° 2; 1985, Heliopolis Edizioni, ove si affronta validamente il tema della “creatività diffusa”, o della “creatività surrogatoria”, pag. 40-45: Marcello Veneziani, Creatività tra libertà e trasgressione: “...La più autentica realizzazione della creatività non è data dall’affermazione della soggettività, ma al contrario la realizzazione creativa è l’affermazione di una superiore impersonalità, è l’espressione dell’oggettività”. Vedi anche, a riguardo di “trovare un nome” o “vera e finta ignoranza”, la presa d’atto di un coraggioso: ...abbiamo... «...coniato un’intraprendente ondata di nuovi ossimori per sospendere le vecchie incompatibilità: life/style, reality/Tv, word/music, museum/store, food/court, health/care, waiting/lounge. Il nominare ha preso il posto della lotta di classe, amalgama sonoro di status high concept e storia. Attraverso acronimi, importazioni inusuali, soppressioni di lettere, invenzione di plurali inesistenti, lo scopo è liberarsi del significato in cambio di una nuova spaziosità… il Junkspace conosce tutte le tue emozioni, i tuoi desideri. E’ l’interno del ventre del Grande Fratello. Anticipa le sensazioni della gente…». Citazione da: Rem Koolhaas, Junkspace, Quodlibet, 2006, pag.84, in: Sandro Giovannini, “A proposito di Rem Koolhaas”, su www.heliopolisedizioni.com

- I riferimenti logici riportati nelle note sono ora tutti leggibili nel sito ufficiale della Heliopolis Edizioni e della, ivi inclusa, “rivista online heliopolis”: www.heliopolisedizioni.com

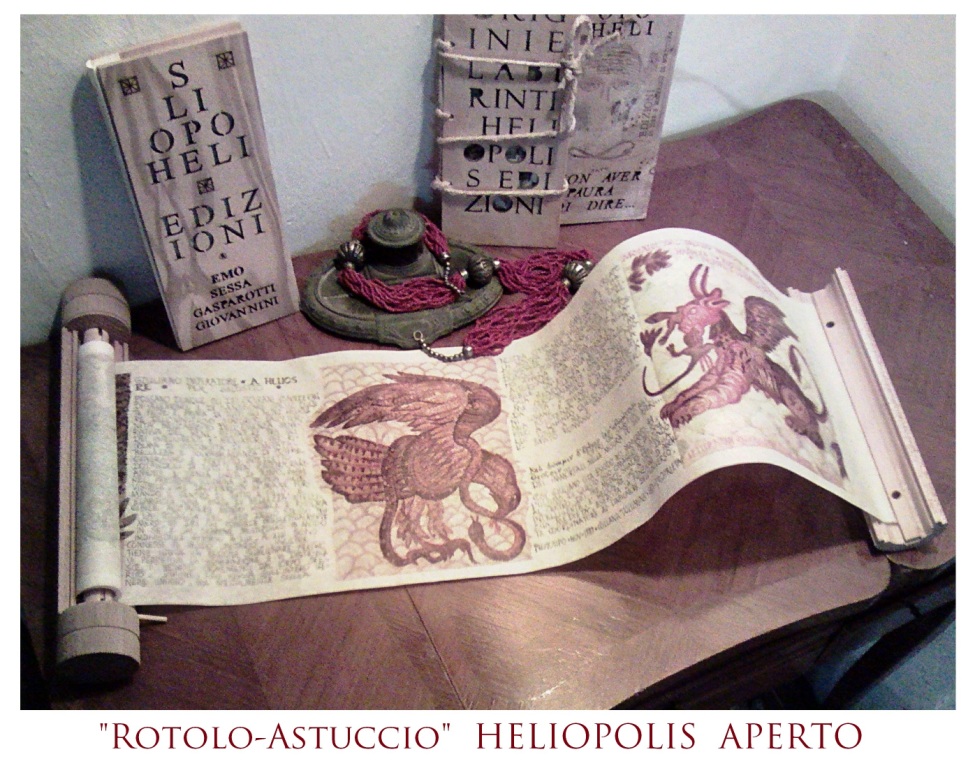

SYMPOSIUM di Apicio

- (Symposium (latino-italiano), aperto sulla riproduzione - a mano nell'originale poi andato in fotocomposizione - di un larario famoso)

- ***

- Symposium

- (da Apicio)

- Dal quarto rotolo lungo Symposium, una riproduzione ancora più accurata del de re coquinaria di Apicio, è iniziata la tecnica del "tutto a mano" ove l'elemento paleografico (una grafia in capitale elegante riferibile a circa il I sec. a.C.) e l'elemento iconografico (nel prototipo creato per la successiva tiratura in fotocomposizione in 500 copie numerate) risulta essere una filologicamente accettabile parafrasi su carta di tecniche quali mosaico, affresco ed encausto. Questo per offrire al lettore un'immagine il più possibile ampia della trasposizione moderna dell'antico e per dimostrare anche una nostra abilità poliedrica che fuoriuscisse dagli schemi prevedibili delle operazioni consuete del restauro, che pure sono compiute al massimo grado di valore e competenza scientifica. Questo sempre perché il nostro paraeditoriale è operazione creativa e non operazione conservativa ed i nostri manufatti sono indirizzati al mercato, sia pur colto e raffinato, e non al solo fine del fac-simile o unicamente per specialisti di antichistica. In realtà, a parte il successo commerciale, in molti casi abbiamo ricevuto proposte di realizzate rotoli da centri universitari di eccellenzza, e talvolta abbiamo seguito tale via. Comunque i due manici del volumen sono stati operati sulle essenze di legno più pregiate con anche incisioni a laser ed a volte persino inserti d'ottone, argento o cuoio firenze, per rendere ancora più prezioso il manufatto complessivo. In un caso poi si è optato, con questo stesso testo tutto a mano, anche per una gioiellizzazzione completa dei due bastoni reggirotolo, affidando su richiesta del grande gioielliere Morpier di Firenze, la realizzazione conseguente. In tal caso Morpier fece una tiratura di 500 pezzi numerati che andarono, già in buona parte prenotati, in tutto il mondo, e noi dovemmo fornire una nuova tiratura della carta pergamenata in 6 fogli orizzontali incollati da noi a mano, di altri 500 copie.

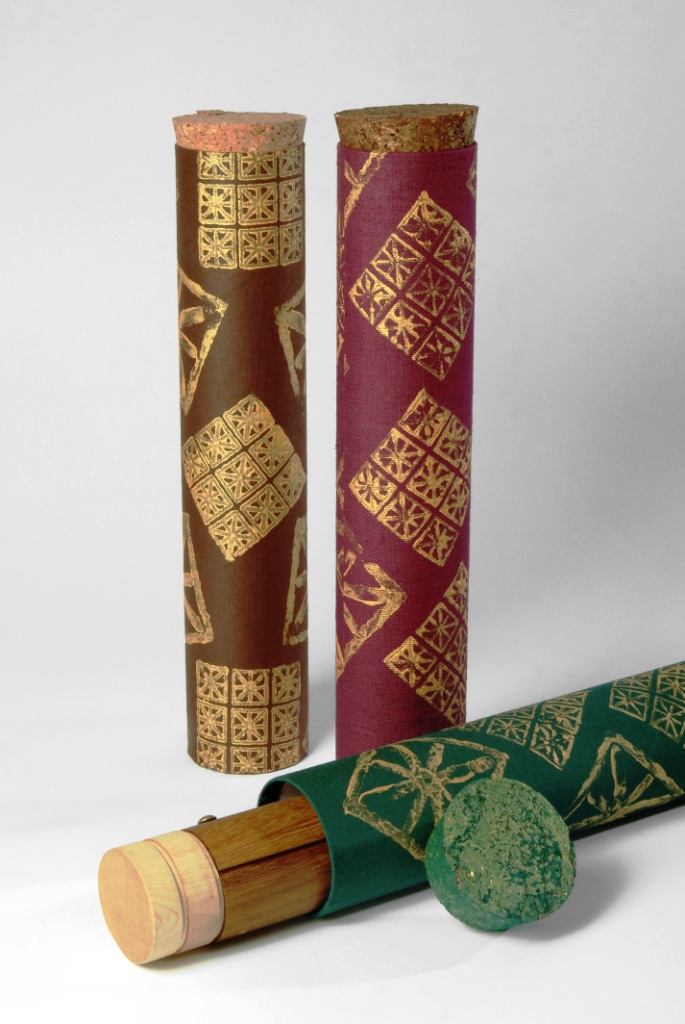

ROTOLO-ASTUCCIO

Il- "Rotolo-Astuccio"

- dell’Heliopolis (modello d'Invenzione industriale), è stato progressivamente perfezionato con l’inserimento di una molla di ritorno-carta, all’interno del cilindretto superiore e di un bastoncino fermo-carta, inserito in apposito alloggio all’interno del cilindretto inferiore. Il ritorno-carta a molla ed il fermo-carta, il primo per una veloce apertura e chiusura senza problemi ed il secondo per una stabile lettura ed una apertura anche prolungata, permettono quindi un'apertura ed una chiusura agevole, con una estensione della carta per circa 70 cm. di lunghezza massima per circa 22 cm di altezza. In pratica la carta interna contenuta utilmente si dispiega per poco più di 2 fogli di A4 disposti orizzontalmente. Il “Rotolo-astuccio” è un prodotto del paraeditoriale con una fortissima valenza regalistica e promozionale ed è stato introdotto anche nel mercato librario, nella cartolibreria di qualità, nell'uso di molti comuni per titoli di matrimonio, nel promozionale istituzionale per premi e documenti di nazionalità, e nell’arredamento privato...

- I pregiati testi Heliopolis (non promozionali) montati dentro il

- "ROTOLO-ASTUCCIO":

- - "Preghiera ad Helios Re" di Giuliano Imperatore, edizione 1989,

500 esemplari numerati, ultime copie, 50 euro.

- "Il giudizio di Pilato" da Marco, edizione 1989,

500 esemplari numerati, ultime copie, 50 euro.

- "Canto CXVI" di Ezra Pound, versione di S.G., edizione 1989,

500 esemplari numerati, ultime copie, 50 euro. - (qui sotto aperta "PREGHIERA AD HELIOS RE" di Flavio Claudio Giuliano Augusto,

- con la riproduzione manuale dei mosaici pavimentali del palazzo imperiale di Costantinopoli)

- contenitore cilindrico eventualmente aggiuntivo al "Rotolo-Astuccio" in seta serigrafata in oro