"Scuola Romana di Filosofia politica"

è diretta da

Giovanni Sessa

La S.R.F.P. fondata, a suo tempo, da Gian Franco Lami ed Emiliano Di Terlizzi, docenti alla “Sapienza”, è oggi un forum critico di filosofia e metapolitica.

"Voci Arcane"- Il dizionario del fantastico di

- de Turris e Fusco

- rec. di

- Giovanni Sessa

- Nel 1969 e nel 1971 comparvero nel catalogo dell’editore Sugar, della quale allora era direttore Massimo Pini, due significativi volumi enciclopedici intitolati Arcana, dedicati a “il meraviglioso, l’erotico, il surreale, il nero, l’insolito”. Il primo volume si occupava di tali contesti inusuali nell’ambito letterario, il secondo nell’ambito delle arti figurative. Si tratta di un vero e proprio dizionario dell’insolito e del fantastico le cui voci furono scritte da noti studiosi di tale generi letterari e pittorici. Non potevano mancare nel novero degli autori, Gianfranco de Turris e Sebastiano Fusco. Entrambi giovanissimi, erano animati dall’intenzione di rinnovare nel profondo l’esegetica dominante nelle patrie lettere, che riduceva fantasy e fantascienza a espressioni creative d’evasione, a forme espressive “marginali”. Per i due volumi, de Turris e Fusco composero a quattro mani un’ottantina di voci, ma ne furono effettivamente pubblicate sessantacinque, alcune delle quali in modalità parziale. La società editrice La Torre ha da poco raccolto in volume questi scritti del “fantastico duo”. Ci riferiamo a, Voci Arcane. Un dizionario del fantastico, arricchito dalla contestualizzante postfazione di Pietro Guarriello (per ordini: info@editricelatorre.it). In esso, laddove possibile, sono state ripristinati nella loro integrità i contributi dei due autori.

- ...

- Il libro è di godibilissima lettura, impreziosito da un apparato iconografico composto da ritratti fotografici degli autori di cui, di volta in volta si tratta, e da eleganti illustrazioni. Un’opera preziosa anche sotto il profilo editoriale, quindi, della quale consigliamo vivamente la lettura, alla luce di questa constatazione di Guarriello: «Recuperare queste “voci” nella loro forma originaria, significa rendere omaggio a due pionieri che continuano a fare scuola, ma anche e soprattutto riscoprire le fondamenta su cui si è edificata gran parte della moderna esegesi del fantastico nel nostro paese» (p. 402). De Turris e Fusco scrivendo le “voci” si sono fatti latori di un’ermeneutica innovativa, “neo-simbolica”, centrata sul mito, aperta alla pluridisciplinarità, alla psicologia del profondo e ai contributi forniti in tema dalla storia delle religioni e dal pensiero di Tradizione. Di ogni autore, i due intellettuali ricostruiscono, con acribia investigativa inconsueta, tanto gli aspetti biografici più rilevanti e la bibliografia, senza trascurare il senso profondo, in alcuni casi riposto, della loro opera. Tale rigore critico è dedicato tanto agli autori più noti, tra essi Tolkien e Lovecraft, quanto ai meno noti al grande pubblico: «Ogni “voce” è un piccolo saggio compiuto» (p. 409), si sostiene nella postfazione.

- ...

- Il saggio più ampio è riservato a Lovecraft. Si tratta di un’analisi attenta del “materialismo cosmico” del solitario di Providence, espressione filosofica del tragismo che sta alla base della sua narrativa, produttore dell’“orrore cosmico” nel quale l’uomo vive, il più delle volte inconsapevolmente. Si badi, la “materia” della quale dice Lovecraft, nulla ha a che fare con la materia meramente quantitativa della modernità, in quanto essa è “animata”. L’orrore è il prodotto della: «sospensione […] di quelle leggi fisse della Natura che sono la nostra unica salvaguardia contro gli assalti del caos» (p. 411). Oltre il mondo staticizzato dai concetti e dalla scienza, vige la realtà dell’impossibile, che irrompe all’improvviso nelle nostre esistenze. De Turris e Fusco, a proposito di Tolkien, la cui opera principale nel 1969 non era stata ancora pubblicata in Italia, ricostruiscono la lunga gestazione de, Il Signore degli anelli. In essa, il docente di Oxford: «ha dato a ogni personaggio, a ogni luogo, una sua credibilità, creando dal nulla una “storia” per ognuno di essi, una vera “fanta-mitologia”» (p. 262). L’intera produzione narrativa tolkieniana è “fantasia eroica”, fantasia “mito-poietica”.

- ...

- Medesima visione del mondo è rilevabile nelle pagine di Bradbury. Questi era dotato di uno stile particolare che mirava, in modalità fiabesca, all’«umanizzazione del futuro dell’uomo» (p. 53). Gli occhi dello scrittore guardarono il mondo in modalità infantile, attraverso la meraviglia propria dell’infanzia, in un rapporto immediato, di vera e propria immedesimazione con la vita profonda delle cose. Fahrenheit 451: «dimostra come il suo pessimismo si risolva poi in una posizione fondamentalmente ottimistica nei confronti dell’uomo del futuro ma di decisa condanna verso tutto quanto ne comprometta l’individualità» (p. 57). Anche Borges, ricordano i due autori, colse nella lingua lo strumento atto a concedere momentanea forma al caos del mondo: «gran parte della narrativa di Borges sembra avere il fine unico di corrodere i fili maestri del tessuto connettivo del continuum spazio-temporale» (p. 46), al fine di mostrare la possibilità dell’impossibile. L’uomo, come la realtà, è doppio, ambiguo e, solo nella pluralità e nella dimensione temporale gli è dato di attingere la propria identità. Ma, si badi: «il sogno si stempera nel reale e non è distinguibile alcuna linea di divisione fra i due domini» (p. 48). Per questo, come seppe il nostro Leopardi, le cose non sono mai quello che dicono di essere, mera datità, positività, ma sono abitate da un non, da un principio negativo.

- ...

- Della Seconda parte del libro, dedicata alle arti figurative, ci limitiamo a segnalare, tra gli altri, i “medaglioni” riservati a Buzzati e Escher. Lo scrittore bellunese ebbe, da sempre, un’evidente propensione per la figuratività. Ciò è rilevabile dal suo, Poema a Fumetti del 1969. I suoi disegni testimoniano la ferma volontà di evadere dalla realtà sorda e grigia, messa in scena anche nelle opere letterarie. Il fumetto di Buzzati si pone oltre la pop art, in quanto ha valenza liberatoria, pur non avendo la pretesa di: «raggiungere […] l’elaborazione di un “messaggio” compiuto e articolato» (p. 274). Escher, in particolare nell’incisione in legno, Tre sfere, non avverte il bisogno di inventare altri mondi: «per suggerire il senso dell’illusorietà del reale» (p. 299). Egli ha contezza che l’altrove è sempre qui, ci abita.

- ...

- Voci Arcane mostra che de Turris e Fusco sono intellettuali che: «hanno dedicato la loro vita a esplorare e a difendere un Immaginario che consideravano non una fuga dalla realtà, ma uno strumento per comprenderla più a fondo» (p. 415).

Gianfranco de Turris-Sebastiano Fusco, Voci Arcane. Un dizionario del fantastico, postfazione di Pietro Guarriello, pp. 416, euro 24,50.

Una passione che libera- Massimo Donà

- e la

- serenità

- rec. di

- Giovanni Sessa

-

In queste brevi note ci occuperemo di un libro importante, uscito già da qualche anno, che abbiamo letto per la seconda volta. Ci riferiamo al volume del filosofo e musicista Massimo Donà, Serenità. Una passione che libera, comparso nel catalogo dell’editore Bompiani e ancora acquistabile nelle librerie on-line. La crucialità delle sue pagine è data, in prima istanza, dal mostrare come l’iter dell’autore non abbia tratto meramente teoretico, non si riduca a ennesima riproposizione sistematica del primato degli universali. Al contrario, la sua visione del mondo rinvia a un ethos, a una possibile modalità di ex-sistenza pensata in termini di singolarità. In questo senso, quella di Donà, è filosofia in grado di parlare agli uomini della post-modernità, agli “abitatori del tempo” e dell’età della Tecnica, in modalità rasserenante, ponendosi oltre le logiche dell’esclusione che distinguono radicalmente l’essere dal nulla, l’esistenza dall’essenza, l’uno dai molti.- ...

- Come si evince dal titolo, Donà si interroga sull’aspirazione alla serenità che, da sempre, ha connotato la vita dei mortali e sulla quale si è interrogata, a più riprese, la tradizione filosofica. Ogni uomo, infatti, vorrebbe essere sereno, vorrebbe beneficiare di uno stato di appagata conciliazione con sé e con le cose del mondo. Il problema è che, a muovere almeno dalla filosofia classica platonico-aristotelica, la vita è stata pensata alla luce delle idee, degli universali: «Platone sapeva cosa poteva rendere buona ogni cosa» (p. 24), riteneva che il Bene fosse l’Uno, un’entità assolutamente astratta, in grado di unificare il molteplice. L’uomo è un animale che, oltre a possedere il lógos, è animato da passioni. Tra queste passioni va annoverata quella per la conoscenza, per l’astratto: «quella capacità di connettere, di legare insieme, senza la quale mai potremmo rinvenire fattori comuni […] tutti quelli che la filosofia chiama gli universali» (p. 26). Il grande Ateniese seppe anche (Settima lettera) che la passione conoscitiva dell’autentico filo-sofo tende a spingersi, attraverso un processo meta-intellettuale, oltre le barriere statuite dal logo-centrismo, al fine di cogliere, in una sorta di epopteia, l’effettivo darsi dell’origine solo nella cosa singolare. Platone sostenne, inoltre, che il nous avrebbe dovuto agire sulle passioni evitandone gli eccessi. Da allora, l’Occidente fece della ragione uno strumento etico, in forza della quale avrebbe tentato di: «costruire una vera e propria geometria delle passioni» (p. 28). Il filosofare è stato così inteso quale strumento terapeutico, otre che diagnostico, del “mal di vivere”.

- ...

- In realtà, siamo stimolati a patire tanto dall’esterno, dalle cose del mondo, quanto dall’interno: «Nella passione ognuno di noi fa […] esperienza di una “passività” che viene […] avvertita come negazione» (p. 29) della nostra autonomia. Nei desideri sperimentiamo di essere mancanti di qualcosa, a essa aneliamo in un movimento incessante. Il desiderio: «Ci fa prendere coscienza del fatto che siamo finiti, ma che potremmo non esserlo - per il fatto stesso che tentiamo continuamente di superare tale condizione» (p. 30). Ogni volta che, attraverso un oggetto finito, riusciamo a soddisfare un desiderio, torniamo tra le braccia del dolore o della noia. Ben lo seppero Schopenhauer, Leopardi e Michelstaedter. Per tale ragione, Donà, con acribia esegetica non comune, discute con persuasività di accenti le principali vie alla serenità proposte dai filosofi, dall’antichità alla modernità. Egli muove da una convinzione di fondo decisamente anti dualista. Tutti noi, per il fatto di aver contezza della finitudine che ci abita, a ben vedere nella soddisfazione del desiderio: «non possiamo fare a meno di esperire la nostra insuperabile e originaria infinitudine» (p. 31). In che senso siamo infiniti? Di certo, non in termini meramente quantitativi: tale idea dell’infinito è stata inaugurata in Grecia nel V secolo a. C. ed è stata ereditata dal Ge-stell tecnico-scientifico. Essa è centrata sulla distinzione di essenza ed esistenza, di soggetto ed oggetto. Per uscire da tale gabbia concettuale è, come comprese Colli, necessario abbandonare la struttura meramente rappresentativa del conoscere, oltre la quale si scopre che l’origine si dice solo nei molti, nella vissutezza. Tale principio, stante la lezione di Emo, è un non, una negazione che si positivizza e vive nelle perpetue metamorfosi della physis: «Se questa è la cornice ontologica e strutturale dell’umana esistenza, allora il non-essere costituisce per ognuno di noi quanto può essere sempre guadagnato» (p. 33) nel presente.

- ...

- Il filosofo veneziano inizia la propria disamina a muovere dalla esegesi dello stoicismo greco e romano e dell’epicureismo: «Mentre per gli Epicurei è solo il vizio a condurre alla non-verità e al dolore» (p. 48), a non farci essere sereni, gli stoici si fecero latori di un intellettualismo etico di matrice socratica, che, con Seneca, pervenne alla consapevolezza che la tranquillità d’animo la si impara e sperimenta solo di fronte alla morte. L’inquietudo nella quale viviamo è data dalla conoscenza. Questo ci dicono le Sacre Scritture, le quali posero in termini teleologici, in termini di scopo, il conseguimento della serenità. Solo la staticità della morte, placherà il “movimento” insoddisfatto della vita, il suo mai “stare”. La Redenzione concederà all’uomo la pace serena dell’inizio edenico, mai sperimentabile nella concretezza dell’esistere. La fede è risoluzione: credo quia ad absurdum. Gli utopismi politici, immanentizzazione del fine della storia cristiano, non faranno che rinviare a un futuro incerto tale compimento, da perseguirsi anche attraverso l’uso della violenza. Donà lo mostra, in tutta evidenza, nella seconda parte del volume, articolata in sette densi capitoli. L’autore si interroga, inoltre, sul contributo fornito dall’umanesimo tragico italiano, intrattenendosi su Petrarca e Leon Battista Alberti. Discute, in sequela di tale prospettiva, le posizioni espresse da Cartesio, Spinoza e Leibniz, ma anche le significative intuizioni di Nietzsche, Proust e Kafka, San Francesco e Balzac, e sull’impossibile divenire ciò che si è tematizzato da Fichte.

- ...

- La serenità per Donà ha a che fare con un’impossibile. Essa in realtà altro non è che tensione esistenziale atta a concedere “spazio” alle nostre vite: «spazio, sì, questo vorremmo tutti. Spazio per poter respirare sereni. Spazio che ci liberi dagli affanni che offuscano la vista […] che rendono troppo “oggettuale” il chaos originario» (p. 230). Donà ci dice che l’aporia vive nella vita, non è data dall’inciampo della morte. Per questo la “verità” ha tratto “errante”, nomadico. Tale visione è aliena dal contemptus mundi delle escatologie religiose e politiche. È visione euforizzante, rasserenante. È propria di quanti abbiano contezza di essere appesi a un principio infondato e, per questo, capaci di sintonia con il perpetuo incipit vita nova. Una serena inquietudo, un’indeterminatezza che: «non dice nulla di misterioso, di là dall’esistere delle quotidiane fatiche cui tutti ci sottoponiamo per raggiungerla» (p. 231).

Massimo Donà, Serenità. Una passione che libera, Bompiani, pp. 236, euro 8,00.

- SORTEGGIO SÌ, SORTEGGIO NO (2.0)

- di

- Teodoro Klitsche de la Grange

- Tra i tanti argomenti adotti contro la riforma Nordio sull’ordinamento della giustizia (e sul sorteggio dei componenti del CSM), uno è particolarmente interessante, laddove si afferma che i magistrati sorteggiati non avrebbero capacità ed attitudini per contrastare i condizionamenti politici, specie quelli provenienti dai sorteggiati non-togati. L’argomento ha il difetto da un lato di provare troppo, dall’altro di non considerare uno dei principali caratteri dello Stato moderno.

- ...

- Quanto al primo aspetto se è vero che l’elezione è (anche) un modo di scegliere i migliori (nel senso dei più adatti) è anche vero che principio fondamentale della democrazia è l’accesso di tutti i cittadini alla funzione pubblica. E così anche all’elettorato passivo agli organi costituzionali. Molti hanno ironizzato sulla possibilità che così un ignorante (o un demente, o un inadatto in genere) potrebbe accedere agli organi e uffici politici più importanti della Repubblica (Parlamento, Governo, Presidenza della Repubblica): ma è un rischio che una democrazia deve correre, se vuole essere tale. D’altra parte la storia è piena di governanti, scelti con qualsiasi sistema (la nascita, l’adozione, l’elezione, e così via) che avevano i medesimi difetti di coloro (pochi) scelti con il sorteggio. Ad applicare coerentemente l’argomento criticato si dovrebbe pre-selezionare i candidati, magari prevedendo dei requisiti severi limitanti l’accesso e restringere a quelli la lista degli eleggibili. Superando poi il dubbio che, se questi requisiti dovessero essere determinati non da criteri oggettivi (anzianità, reddito, nascita) ma dal giudizio di un ufficio, questo sarebbe stato imparziale e opportuno. Quindi l’inconveniente criticato è a maggior ragione (dato il maggior potere) pertinente anche agli eletti agli organi costituzionali. E la scelta dei “migliori” – sottintesa all’elezione – può ridurre il rischio, ma non eliminarlo.

- ...

- Sotto un secondo aspetto (non meno importante) l’argomento in esame presta il fianco ad una critica. Scriveva Max Weber che uno dei caratteri peculiari della burocrazia moderna è il possesso del “sapere specializzato”, cioè «acquisito mediante istruzione specifica e cioè “tecnico” nel senso vasto della parola». Nel caso, tutti i componenti del CSM devono essere esperti di diritto quali giudici, avvocati o comunque professori universitari di materie giuridiche. Al contrario degli organi costituzionali “politici” in cui l’accesso è illimitato; questo lo è (anche e soprattutto) per garantire la padronanza della materia e dall’altro per escludere o limitare drasticamente, come è opportuno, il controllo del vertice politico (non specializzato) sull’insieme dei magistrati; al contrario della regola di ogni ente, dai Ministeri ai consigli municipali, dove un vertice politico (non professionale) indirizza e controlla la burocrazia (professionale). Nella specie la larga maggioranza del CSM è sorteggiato tra i funzionari: quindi il vertice non è politico.

- ...

- Tuttavia i critici delle riforme sostengono che i sorteggiati tra i funzionarti non garantirebbero di essere in grado di fronteggiare il drappello minoritario dei “laici”. Ma, a parte che non è detto che siano poco capaci, essendo degli specialisti, anzi sembra piuttosto improbabile, la ridotta capacità di gestire il potere attraverso contrapposizioni ed accordi può capitare in ogni organo collegiale, compresi quelli che contemplano la presenza di membri d’estrazione burocratica e non. E’ un rischio cui si può ovviare sopprimendo una delle due categorie. Ma se non lo si fa, si deve correre.

-

Tante volte ancora- Un romanzo di

- Angela Flori

- rec. di

- Giovanni Sessa

-

- È da poco nelle librerie, per i tipi di Castelvecchi, l’ultima fatica di Angela Flori. Ci riferiamo al romanzo, Tante volte ancora (per ordini: info@castelvecchieditore.com, 06/8412007). L’autrice ha alle spalle una serie considerevole di pubblicazioni dalle quali si evincono una non comune capacità di scandaglio psicologico dei personaggi e un chiaro interesse per il quotidiano, in particolare per l’intreccio, che in esso si realizza, degli eventi della grande storia con fatti che segnano le esistenze dei singoli. Tale propensione emerge, in tutta evidenza, dalle pagine di, Tante volte ancora. Si tratta, infatti, di un romanzo di memorie famigliari non solo perché al centro delle vicende narrate sta la famiglia siciliana dei Mascagni, ma anche perché alcuni personaggi sono stati pensati, per ammissione esplicita della Flori, grazie al ricordo di passioni e scelte di vita di suoi consanguinei. Per chi scrive, Tante volte ancora, è soprattutto un romanzo al femminile e sul femminile.

- ...

- Le sue pagine ci hanno confermato nella convinzione che il “gentil sesso”, per natura, è dotato di una particolare qualità esistenziale: l’innata capacità di sopportare il senso profondo, ammagliante e tragico in uno, del nostro ex-sistere, del nostro essere espressione di un principio infondato, che i Greci chiamarono dynamis, libertà-possibilità-potenza. Esso dice dell’instabilità, della precarietà, della fragilità di tutto ciò che è. Dice, inoltre, che le cose del mondo e della nostra vita, sarebbero potute andare diversamente da come sono andate, che nulla è determinato a priori. Queste pagine, dunque, sono centrate attorno alla dimensione del possibile. La protagonista, nonna Bice, ama non solo i suoi simili ma gli animali, le piante, la natura, nella quale tutto è in relazione simpatetica. L’ambientazione siciliana e mediterranea non ci pare casuale. È in tale contesto geografico che, in antico, sorse il senso della pietas, del com-patire, dell’accogliere le sofferenze proprie e altrui, con stoica serenità. Le donne amano, sono madri, esposte, per questo, al perpetuo incipit vita nova. Il nipote di Bice, l’amatissimo Luca, è l’io narrante che, attraverso ricordi personali e la lettura dei diari della nonna, ricostruisce la trama della vita della donna e quella della famiglia. La prosa è incalzante, centrata sul parlato dei protagonisti, sulla vocalità immediata del “dialetto” siciliano che, in alcuni lemmi, ha tratto onomatopeico, atto a trascrive il mouvant, il fluxus, nel quale gli eventi si danno. Il linguaggio, la parola, hanno tratto terapeutico, leniscono l’angoscia che il divenire, la malattia e la certezza della morte, inducono negli uomini. In, Tante volte ancora, è possibile ravvisare l’eco di altre testimonianze letterarie al femminile e sul femminile. Tra le altre, quelle di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg e di, Vestivamo alla marinara di Susanna Agnelli.

- ...

- Il ricordo è, nelle pagine della Flori, rispetto agli esempi citati, carico di pathos, perché Bice è donna di grandi passioni, il più delle volte, contrastate dalla madre Gisa. La passione che, fin da giovane, l’attrasse e la fece sognare, fu il teatro. Incurante delle chiacchiere del paese, dapprima, interpretò, dietro al Cristo, durante la processione del Venerdì Santo, il dramma di Maria e, successivamente, spinta dall’amore per il cinema, fuggì di casa in cerca di fortuna a Roma, dove visse di stenti al fine di procacciarsi qualche scrittura a Cinecittà. Nella Capitale incontrò i primi palpiti d’amore. Conobbe Nando, pizzicagnolo di Via Giolitti, con il quale trascorse una giornata solare, indimenticabile, a Ostia. Bice, quel giorno: «pensò a quanto tutto fosse così intimo: l’arsura condivisa, l’umido delle labbra che si poggiavano assetate a combaciare sull’altro umido, il sole rigoglioso» (p. 100). Di quel giorno conservò vivida memoria. Nando le aveva, infatti, infilato una conchiglia nella borsa, preziosa reliquia di un amore mai definitivamente sbocciato. Del resto, il padre Giuseppe, stimato medico di ideali comunisti, le aveva detto, il giorno nel quale le aveva donato un “dammuso”, un casale in campagna: «Il tempo […] lascialo alla vita. E ai piccoli miracoli di cui è capace» (p. 67). Il “dammuso”, immerso in un campo di papaveri, era uno di questi miracoli: «Regalo e lascito di vita, che scoppiava nella linfa di piante ed erba. Regalo e lascito di profumi, fruscii, orizzonti, regalo che era se stesso e tant’altro» (p. 65). Fallito il tentativo di inserirsi nel mondo del cinema, Bice tornò a casa a seguito dell’incidente stradale nel quale furono coinvolti i suoi genitori. Il padre perse la vita, alla madre fu amputato un braccio. Bice non si rassegnò alla potenza perturbante del dolore, ai silenzi della madre, più loquaci delle parole, in quanto una potenza più forte l’animava, l’amore.

- ...

- La vita di Bice proseguì all’insegna di Eros: il casale, ben presto, fu trasformato in ricovero di animali feriti o sofferenti, tra i quali la tartaruga Ugo e la cagnolina “Purpiddu”, “piccolo polipo”, trovata malmessa, arruffata, sulla spiaggia dei Normanni, in una giornata di intima complicità con Luca. Poco dopo, la donna trasformò l’ambulatorio nel quale il padre aveva ricevuto i pazienti, nella prima biblioteca pubblica della cittadina. Bice era consapevole che, solo il sapere, è in grado di liberare davvero gli uomini da qualsivoglia soggezione. La pietas la indusse a ospitare, nascondendola al marito violento, una puerpera. L’uomo, dopo il parto, raggiunse la donna uccidendola a colpi di fucile. Divenuta maestra elementare, Bice amò, d’amore sincero, partecipato, i propri alunni. Tentava di avvicinarli alla conoscenza, per loro così ostica, drammatizzando storie e racconti. Cercò di salvare dal duro lavoro di contadino, cui lo aveva destinato il padre, uno di quei “carusi”, “Merichetto”, che riportò a scuola, ospitò presso di sé e accudì come un figlio, non badando alle maldicenze di paese. Il piccolo, dopo essersi inopinatamente ubriacato in Chiesa, fu spedito dal padre a Milano.

- ...

- In, Tante volte ancora, vengono rievocati, il matrimonio di Bice con Aldo Ortega, la morte della madre durante l’allunaggio dell’Apollo 11, l’apertura del teatro nella cantina della nuova casa, la nascita di Mara, madre di Luca, e l’aborto spontaneo, lancinante per l’animo della donna, di un figlio maschio. L’incipit del romanzo è dato dalla descrizione di un furto subito da nonna Bice che ricevette, in quell’occasione, un colpo alla testa. L’evento fece precipitare la sua situazione di salute già precaria e connotata da amnesie tipiche della demenza senile. Luca, che era stato amorevolmente accudito dalla nonna, si prodigò nell’aiutarla a ricostruire brandelli della sua vita. Era lui, ora, a raccontare storie del passato all’anziana congiunta.

- ...

- L’origine vige sempre nel tempo, seppur in modalità non evidente. Il senso del romanzo è, pertanto, esemplificato da questa frase di Pavese, che Flori pone in esergo: «L’uomo è mortale. “Di immortale non ha che questo: il ricordo che porta e il ricordo che lascia”». Il filosofo Andrea Emo, ha sostenuto che oblio e memoria sono due tendenze che la vita ha sempre inscritte nelle sue perpetue metamorfosi.

- Angela Flori, Tante volte ancora, Castelvecchi, pp. 345, euro 22,50.

-

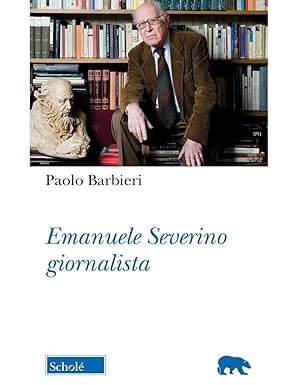

Emanuele Severino giornalista- Un saggio di

- Paolo Barbieri

- rec.di

- Giovanni Sessa

- Paolo Barbieri è giornalista e saggista. Ha fondato la rivista «Qui Libri» e ha partecipato alla costituzione dell’«Associazione Emanuele Severino». Al filosofo bresciano ha dedicato la sua ultima fatica, Emanuele Severino giornalista, nelle librerie per i tipi di Scholé. Il libro si articola in nove capitoli densi, organici, facilmente leggibili. Ognuno di essi è dedicato a un tema specifico del quale il filosofo scrisse su quotidiani o riviste. Si passa da tematiche politiche alla discussione del senso della guerra, dall’analisi del terrorismo italiano a quello islamico, dai problemi della scuola e dell’Università a interrogativi etici. Non mancano, inoltre, riferimenti ad articoli nei quali Severino si dedicò all’esegesi dei suoi autori: Parmenide, Eschilo, Leopardi, Nietzsche, Gentile ed Heidegger. Il volume è chiuso da un capitolo, rilevante e rivelatore, che mostra l’interesse severiniano per musica e cinema.

- ...

- Barbieri, nell’introduzione, ripercorre l’iter teorico del filosofo. Questi pubblicò il suo primo libro nel 1948, quando aveva diciassette anni. Si tratta de, La coscienza. Pensieri per un’antifilosofia, volume di ascendenza schopenhaueriana che individuava nella musica la possibilità di portarsi oltre la significazione concettuale. Per questo, nella fase matura, l’intellettuale bresciano palerà del suo primo libro come di “un peccato di gioventù”. Ottenuta, in giovane età, la docenza all’Università del Sacro Cuore di Milano, i primi scritti teoretici di Severino, in particolare Ritornare a Parmenide, suscitarono vive polemiche negli ambienti cattolici e neo-scolastici. La sua filosofia fu sottoposta al vaglio della Congregazione per la dottrina della fede che la giudicò incompatibile con il cristianesimo. Severino fondò, quindi, a Venezia il Dipartimento di filosofia dell’Università Ca’ Foscari. Ha accompagnato, da allora, la docenza e la pubblicazione delle opere teoretiche a un’intensa attività giornalistica. Collaborò a quotidiani quali «Bresciaoggi» e il «Corriere della Sera» e alle riviste «Spirali», di Armando Verdiglione, e «Liberal», di Ferdinando Adornato. Al primo quotidiano, fu introdotto da Bruno Boni, già vicesindaco democristiano di Brescia e allievo, come Severino, di Bontadini. Al «Corriere», suoi mentori furono Giulio Nascimbeni e Gaspare Barbiellini Amidei. La sua collaborazione al quotidiano milanese si intensificò quando Armando Torno assunse la direzione delle pagine culturali.

- ...

- Il primo articolo del filosofo comparve, in realtà, nel 1974 sul quotidiano il «Giornale di Brescia». Il primo articolo su «Bresciaoggi» uscì lo stesso anno con il significativo titolo, I piani del fascismo. Si trattava di un’analisi delle ragioni che avevano portato alla strage di Brescia e che, di fatto, stavano a monte della “strategia della tensione”. Rileva Barbieri che, a solo quattro giorni dalla strage, Severino, sostenne quanto, molti anni dopo, rilevarono nel giudizio finale i magistrati inquirenti: «i fascisti di Ordine Nuovo volevano provocare una reazione violenta delle sinistre al fine di giustificare un intervento dell’esercito» (p. 16). Tesi questa che, chi scrive, non condivide del tutto. Qualche tempo dopo, in un successivo articolo in tema, il pensatore mostrò, per un verso, apprezzamento su quanto, in merito alle stragi, aveva scritto Pasolini ma, d’altro lato, rinvenne nelle posizioni dello scrittore la tendenza omissiva tipica degli intellettuali italiani, che avevano ormai rinunciato a dire pienamente il vero: «Con tutta la simpatia che si può avere per lui, egli rappresenta, con la sua istanza morale, gli intellettuali che non hanno ormai più nulla da obiettare al potere» (p. 17). Si badi, Barbieri ribadisce, a più riprese, che il valore della pubblicistica giornalistica del filosofo è data dal fatto che la sua lettura transpolitica della contemporaneità (altra rispetto a quella di Del Noce), non è prodotto di engagement, del prender parte per una data famiglia politica. Al contrario, Severino mantenne, anche in questi articoli, la propria vocazione filosofica, riproponendo di fatto, in un linguaggio semplificato adatto al pubblico di non specialistici, la sua visione delle cose.

- ...

- Per questo, nell’affrontare il tema della guerra, non si richiama al moralismo pacifista. Di contro, discutendo l’asserzione eraclitea «Polemos è padre di tutte le cose», finì per ribaltarla quando sostenne: «che la cosa, ovvero il senso greco della cosa, […] è madre di tutte le guerre» (p. 43). La storia dell’Occidente, i suoi drammi, sono l’inevitabile esito cui l’uomo europeo è giunto nel ritenere gli essenti oscillanti perennemente dal nulla all’essere e dall’essere al nulla. Tale senso degli essenti, tratto costitutivo del nichilismo, è stato portato a estrema coerenza teorico-pratica dalla Tecnica e dal suo Apparato. Nel mondo contemporaneo: «Le ideologie (capitalismo, socialismo, cristianesimo e democrazia) ritengono di poter utilizzare l’Apparato come mezzo per realizzare dei loro scopi, senza rendersi conto che […] sarebbero (saranno) destinate ad adeguarsi e a subordinare i loro fini a quelli dell’Apparato» (p. 46). Le guerre contemporanee, il terrorismo fondamentalista islamico, lo stesso marxismo, non rappresentano che l’ultimo illusorio tentativo di salvarsi dall’angoscia del divenire in nome degli Immutabili, ormai al tramonto. Risulta, pertanto, dirimente pensare in modalità altra da quella platonica il “parricidio” parmenideo, al fine di lasciarsi alle spalle il senso greco della cosa e pervenire a una visone non più centrata sulla totalità dell’Essere-Uno, ma sull’eternità degli essenti, di ogni essente, sottraendolo alla violenza della volontà di potenza.

- ...

- Negli articoli dedicati alla riforma di scuola e Università il filosofo bresciano difese, per tale ragione, l’autonomia e la centralità della filosofia teoretica, capace di dis-velare il senso riposto del contemporaneo e di condurre al “Sentiero del Giorno”. Il mondo greco individuò, con Eschilo, in Zeus, la verità e il rimedio all’angoscia del divenire: in tal modo sorsero gli Immutabili a cui guardò il cristianesimo nel suo bisogno di una conoscenza salvifica ed epistemica. Eschilo è stato l’iniziatore di tale percorso, ricorda Barbieri, mentre Leopardi, non solo poeta sommo ma insigne filosofo prossimo a Nietzsche, avrebbe aperto: «l’ultimo tratto di quel sentiero» (p. 147). Il Recanatese, in tal senso, sarebbe, con Gentile, il pensatore cruciale dell’età della Tecnica. Le sue “illusioni” permettono all’uomo di tollerare: «una vita meno dura» (p. 154). Gentile, del resto: «si è legato al fascismo perché ha creduto di vedere in esso lo strumento più idoneo per rispondere “alle tendenze e ai bisogni degli individui” […] Che non sono quelli dell’individualismo illuministico, ma quelli in cui la vita dell’individuo […] si unisce alla vita dello spirito» (p. 159).

- ...

- Emanuele Severino giornalista è libro di rilievo. Ne abbiamo fornito una ricostruzione parziale. Le sue pagine immettono il lettore, in modalità organica e lineare, nell’universo ideale di uno dei più grandi filosofi del secondo Novecento. Qualità non comune, della quale va dato merito all’autore.

- Paolo Barbieri, Emanuele Severino giornalista, Scholé, pp. 216, euro 20,00.

Il segreto della Dea- Un romanzo iniziatico di

- Marco Rossi

- rec. di

- Giovanni Sessa

- Marco Rossi è autore noto. Ha collaborato alle pagine culturali di diversi quotidiani e suoi scritti sono comparsi su riviste. La sua produzione libraria è significativa, si è occupato, in particolare, di ricerche storiche mirate a individuare nessi tra la cultura esoterica del secolo XX e la storia politica del “secolo breve”. Rossi, si badi, non è solo saggista, è dotato, infatti, di notevole talento narrativo. La sua ultima fatica, da poco nelle librerie per i tipi di Tabula Fati, lo conferma e può essere letta quale sintesi delle due propensioni intellettuali dell’autore, gli studi tradizionali e il racconto fantastico. Ci riferiamo a, Il segreto della Dea (per ordini: 0871/561806; edizionitabulafati@yahoo.it). Il volume è preceduto dalla presentazione di Andrea Marcigliano e dalla postfazione di Andrea Scarabelli, scritti che arricchiscono ulteriormente il testo.

- ...

- Si tratta di un romanzo iniziatico che, nel suo incipit, potrebbe apparire come romanzo generazionale. I tre protagonisti della vicenda, Corrado, Armando e Anna appartengono (come del resto Rossi) alla generazione che visse l’adolescenza negli anni Settanta, gli “anni di piombo”. Un frangente storico che segnò la fine delle speranze rivoluzionarie, dopo il quale, molti dei protagonisti di quella congerie storica conobbero la dimensione esistenziale del disincanto. Tale destino accomuna, in modalità diverse, Corrado, Armando ed Anna. Il primo, durante la giovinezza acceso militante comunista, appassionato cultore del mondo classico, in particolare della tradizione romana, giunto ai quarant’anni, lo ricorda Marcigliano, si era adattato «alla moderazione di una “nuova sinistra” di governo […] e trascina(va) i giorni e gli anni come impiegato dell’Ufficio Tecnico del comune» (p. 5) di S. Miniato in Toscana. Il legame amicale tra Corrado e Armando, molto solido durante l’adolescenza, si era, con il passar del tempo affievolito. Il secondo, infatti, era uomo “vagamente” di destra. In realtà, a dividerli non era stata la diversa scelta politica, ma il grigiore mesto nel quale le loro vite adulte erano precipitate per aver dimenticato, in nome del contingente e degli interessi (Armando era divenuto affermato imprenditore), gli ideali della giovinezza. Anna, infine, protagonista femminile del racconto e docente in un liceo, è in qualche modo, la vera protagonista de, Il segreto della Dea. Amata segretamente dai due giovani, viveva anch’essa una maturità infelice, connotata da un matrimonio senza amore e dalla certezza di non poter generare figli. Un evento drammatico, un cataclisma, fa incontrare di nuovo i tre protagonisti del romanzo: un terremoto del sesto grado della scala Mercalli che devasta, nella notte tra il 1 e il 2 settembre, S. Miniato. La terribile scossa tellurica fa riemergere, dalle fondamenta del Palazzo comunale, delle mura romane e dei sotterranei fino ad allora sconosciuti.

- ...

- Corrado viene chiamato dai primi soccorritori che, consapevoli della sua perizia in antichistica, gli chiedono di tradurre e di interpretare un’iscrizione latina emersa dal sottosuolo. Giunto sul posto, incontra Armando e, poco dopo, Anna: «I tre raggiunsero uno spazio un po’ meno scosceso, dove per terra era adagiata una lapide di marmo nero» (p. 14). Si trattava di un Lapis Niger di forma rettangolare nel quale mancava una parte dell’iscrizione che, nonostante le ripetute ricerche, non fu trovata in loco. La vista dell’iscrizione riaccende nei tre amici l’antica passione per l’insolito, per i Misteri antichi e ha, così, inizio una “cerca” dal tratto iniziatico, che, come si evince dalla conclusione del romanzo, li “riporterà a casa”.

- ...

- Il loro sarà un “risveglio” alla vita vera, oltre la banalità del quotidiano borghese nel quale, fino ad allora, si erano acquietati. Passeranno, pertanto, dallo spaesamento moderno, per dirla con Heidegger, alla ri-scoperta delle loro più profonde e vive radici. Torneranno “a rimirar le stelle”. Da S. Miniato mettono in atto, al fine di seguire le tracce dell’iscrizione, un iter che lì guiderà sui sentieri dell’Etruria. Si fermeranno a Pisa, Populonia, Cosa, Vulci per giungere, infine, alla meta agognata, Roma. A far loro da guida, il testo dell’iscrizione, una vera e propria mappa di geografia sacra. Di volta in volta, il genius loci delle località incontrate li porrà sull’avviso che l’impossibile è sempre possibile ed ha il tratto numinoso delle ierofanie. I veri protagonisti del romanzo sono gli dèi, anzi la Dea Vesta e il suo fuoco sacro, il fuoco della Tradizione, come ricorda Scarabelli nella bella postfazione, custodito sotto le ceneri, ma vigente, in ogni epoca, nella storia.

- ...

- «Corrado, Armando, Anna divengono […] manifestazioni terrestri [… ] imperfette - di Archetipi ideali […] ombre degli dèi stessi e della loro, ancora una volta, misteriosa volontà» (p. 7). Se questa è la sostanza che sostiene il narrato di Rossi, non sorprende che nel testo compaiono, a più riprese, rimandi all’opera di Steiner, Evola, Kremmerz e di altri esponenti del pensiero di Tradizione. La conclusione de, Il segreto della Dea si realizza all’Altare della Patria a Roma, nei pressi del Foro. Corrado e Armando hanno, finalmente, chiara contezza di ciò che sono nel profondo: «Siamo due Littori di scorta a quella Vestale che cammina davanti a noi (Anna) così compresa nel suo ruolo, bella come la luna!» (p. 193). L’Altare della Patria, il fuoco acceso davanti al sepolcro del Milite Ignoto, non va inteso, sic et simpliciter, quale simbolo dell’Italia “patriottarda” cantata con pathos retorico dalle patrie lettere, ma rappresenta «l’anima profonda (Vesta)» del nostro essere italiani, la dimora ospitale apparentemente persa nella storia.

- ...

- Ne, Il segreto della Dea, Rossi mostra, come ricorda Scarabelli, di avere memoria di un saggio comparso sulla rivista «Krur», intitolato la “Grande Orma” e firmato “Ekatlos”. In quelle pagine si faceva riferimento al simbolo della Fenice risorgente dalle fiamme. Il senso di questo romanzo, connotato, peraltro, da prosa accattivante e coinvolgente, sta tutto qui: Roma Renovata Resurgat. L’autore e i tre protagonisti testimoniano che l’origine è sorgente di vita sempre vigente nel tempo.

Marco Rossi, Il segreto della Dea, presentazione di Andrea Marcigliano, postfazione di Andrea Scarabelli, pp. 205, euro 15,00.

-

- Orphée.

- Métaphysique et mystique

- di

- Nuccio D’Anna

- Un saggio uscito in Francia

- rec. di

- Giovanni Sessa

- Gli studiosi italiani della Tradizione hanno avuto e continuano ad avere un’attenzione significativa all’estero. Tra questo sparuto drappello di intellettuali va inserito Nuccio D’Anna che, da tempo, collabora con riviste internazionali ed ha all’attivo una trentina di volumi. È studioso di vaglia, in particolare, di simbolismo e storia delle religioni e, più in generale, di antichistica. La sua ultima fatica è da poco comparsa in Francia, nel catalogo della casa editrice L’Harmattan. Si tratta di, Orphée. Métaphysique et mystique, un saggio ampio e organico, dedicato all’Orfismo e alla figura del suo fondatore. Il volume è articolato in sette densi capitoli. In essi, D’Anna intrattiene il lettore, in prima istanza, sulle origini del movimento orfico, per poi procedere all’esegesi della visione del mondo della quale Orfeo fu latore. Si passa dall’analisi della musica, quale strumento atto a cogliere l’armonia del reale, alla cosmogonia, dall’approfondimento dell’escatologia orfica alla antropologia, per giungere, nella parte conclusiva del volume, alla presentazione delle forme rituali connotanti tale movimento realizzativo.

- ...

- L’autore si avvale, come di consueto, di una conoscenza non comune delle fonti e discute, con pertinenza argomentativa, la vasta bibliografica critica in argomento. Nonostante il tratto erudito del testo, la lettura risulta godibilissima perfino per il lettore non specialista. Fin dall’incipit del saggio, lo studioso italiano chiarisce i tratti essenziali dell’Orfismo: «Gli orfici hanno elaborato un’antropologia che esige un’ascesi rigida per evadere dalla prigione del […] “ciclo della necessità” e un organismo rituale complesso articolato attorno a “forme” iniziatiche sviluppate in forza di un’intensa attività mistico-contemplativa» (p. 7). Per comprendere il fenomeno religioso indagato, è necessario calarsi nella realtà spirituale dell’Ellade arcaica: «Verso l’VIII secolo a.C. il territorio greco fu percorso da un gran numero di estatici erranti e di asceti solitari la cui fenomenologia religiosa resta fondamentalmente incerta» (p. 7). Si trattava di una “forma” autonoma di ascetismo, che si sviluppò in parallelo alla normale attività sacrificale legata alla religione olimpica, ma che non si riferiva ad aspetti religiosi marginali o, addirittura, come alcuni studiosi hanno ritenuto, sovversivi rispetto all’ordine religioso e civile costituito.

- ...

- Gli asceti erranti agirono, attraverso cerimoniali di purificazione, nei momenti di “crisi” della civiltà greca. Tali fenomeni erano indotti, a volte, da epidemie o invasamenti di natura sottile. Diodoro Siculo ricorda che Orfeo emerse da un contesto cultuale nel quale agivano magi e “manipolatori della materia” quali i “fabbri”: «Si ritiene, in effetti, che aspetti importanti della sua (di Orfeo) perizia profetica, creativa e incantatoria, provenissero da questo substrato misterioso coincidente con l’archetipo mitico configurato da alcuni esseri primordiali estranei all’Olimpo» (p. 9). D’Anna, a riguardo, ricorda gli Dèi Dattili, cinque ragazze e cinque giovani, nati, secondo il mito, dalle dita di Rea quando la dèa, per propiziare la nascita di Zeus, appoggiò le proprie mani sul sole. Si tratta di personificazioni del potere di creazione e di trasformazione della condizione originale, magmatica, con la quale Rea ebbe a confrontarsi. Gli Dèi Dattili fanno riferimento ad un contesto religioso e sociale diffuso nel bacino del Mediterraneo orientale e: «testimoniano una percezione cosmica dei ritmi spirituali […] possono essere assimilati a numerosi aspetti dello sciamanesimo siberiano» (p. 11). Secondo una tradizione consolidata sarebbero state le cinque fanciulle ad iniziare Orfeo al culto della Magna Mater. In realtà, precisa D’Anna: «tutto indica che ci troviamo in presenza di una sorta di religio secunda poco ordinata, ma molto diffusa, radicata e fiorente ai margini del culto olimpico e dei misteri ufficiali» (p. 14). Gli estatici rappresentarono la “sopravvivenza” di un’eredità assai antica. Per comprendere l’Orfismo è necessario, pertanto, far riferimento alla figura di Zalmoxis, originario della Tracia.

- ...

- Platone ritiene che la spiritualità afferente ai Traci, ricorda D’Anna, fosse centrata sul “rendere immortali” attraverso una forma arcaica di misteriosofia, nella quale avevano un posto di rilevo la cura e la Salus dell’anima. Una visone del mondo, ha spiegato Eliade, che fa aggio su dottrine escatologiche e su un fondamento iniziatico: «In Tracia sembra essersi stabilito un largo substrato religioso, definito da forme iniziatiche nelle quali i rituali di “morte e rinascita” hanno giocato un ruolo molto importante» (p. 20). Tali rituali si avvalevano di formule sacre di ascendenza apollinea, spesso di natura cosmogonica, che permettevano di realizzare un’ascesa attraverso i diversi stati della gerarchia dell’essere e consentivano di operare un effettivo ritorno alla perfezione dell’inizio, dell’origine. D’altro lato, tali riti si accompagnavano a formule incantatorie e di guarigione. L’orfismo apparve, così, in Grecia alla fine del VII secolo e all’inizio del VI secolo a.C. Presto mise in luce la sua straordinaria capacità diffusiva e divenne: «una componente importante delle celebrazioni nei santuari più venerati della religiosità ellenica» (p. 30): perfino nei Misteri di Eleusi è possibile ravvisare prospettive connotanti la palingenesi orfica. L’Orfismo, platonicamente, prevedeva la restaurazione dell’ordine interiore dei singoli, quale condicio sine qua non, dell’ordine della Città. A dire di D’Anna, pertanto, l’Orfismo non ebbe alcuna intenzione di riformare il corpo sociale delle pōleis.

- ...

- Attualmente, Orfeo viene considerato, almeno dalla critica più accreditata, quale fondatore di una tradizione di grande rilievo, paradigma di una comunità di affiliati a una forma di spiritualità articolata e complessa, annunciata da “cantori” che avevano vissuto realmente stati estatici. L’influenza dell’orfismo fu “sottile”, coinvolse gli strati popolari e quelli aristocratici: «Suo obiettivo è sempre stato la conversione degli uomini e la trasfigurazione spirituale della loro dimensione interiore» (p. 39). Il nome Orfeo non sta tanto a indicare una data persona, un personaggio storico, ma uno stato spirituale: è epiteto di qualificazione tecnica. Gli autentici iniziati orfici, ricorda Platone, si facevano chiamare “Teologi Antichi”. Questi, avendo conseguito, in sintonia con i ritmi musicali del cosmo, l’armonia interiore erano dotati di capacità profetica: «Orfeo è il maestro della musica liberatrice che ristabilisce l’equilibrio primordiale esistente nel mondo delle origini […] È il creatore della “forma” musicale che la lira apollinea […] modula per riprodurre i suoni originali e restaurare il mondo nella sua perfezione primordiale» (p 53).

- ...

- Queste sono solo alcune della ragioni per leggere, Orphée. Métaphysique et mystique. Un libro che rende onore agli studi tradizionali italiani.

Nuccio D’Anna, Orphée. Métaphysique et mystique, L’Harmattan, pp. 237, euro 25,00.

-

Friedrich Nietzsche- "Lettere"

- Torna l’opera curata da Barbara Allason nel 1941

- rec. di

- Giovanni Sessa

-

Nietzsche è, per il nostro tempo, pensatore cruciale. Il filosofo di Röcken, infatti, ha anticipato profeticamente quel che sarebbe accaduto nella post-modernità e si è fatto latore, in opposizione alla visione egualitaria divenuta predominante in Europa negli ultimi secoli, del contro-movimento sovrumanista. Al fine di comprendere il tratto “destinale” della filosofia di Nietzsche, consigliamo vivamente la silloge delle sue missive, pubblicata in prima edizione nel 1941 per la cura di Barbara Allason. Una nuova edizione del volume, aperta dalla contestualizzante prefazione di Francesco Ingravalle, è ora nelle librerie per i tipi di Oaks editrice, con il titolo, Lettere (per ordini: info@oakseditrice.it). Pur trattandosi di una raccolta parziale dell’epistolario di Nietzsche, il libro ha carattere organico e consente al lettore di comprendere, non semplicemente l’iter speculativo del filosofo tedesco, ma anche gli aspetti più riposti dell’animo di Friedrich.- ...

- Barbara Allason fu studiosa seria e coraggiosa. Il suo mondo ideale di riferimento, peraltro, non guardava di certo con simpatia alla “trasvalutazione” dei valori auspicata dall’autore de, La nascita della tragedia. Nata nel 1877 a Pecetto Torinese, si formò dapprima all’Università di Torino e poi in quella di Napoli. Nella città partenopea entrò in contatto con Benedetto Croce. Centrale risultò, nella formazione della giovane intellettuale, la figura del germanista Arturo Farinelli, incontrato nel capoluogo sabaudo. Barbara fu traduttrice di vaglia (non solo dal tedesco), ma anche autrice di romanzi e saggista. Nazionalista e interventista nel 1915, si avvicinò successivamente a Piero Gobetti. Durante il ventennio fascista, per la sua adesione a “Giustizia e Libertà” dei fratelli Rosselli, fu dispensata dall’insegnamento e subì una serie di ulteriori discriminazioni. Nel 1946 dette alle stampe, Memorie di un’antifascista. Fu, comunque, intellettuale davvero libera, animata da curiositas, originale. Lo si evince dalla lettura dell’introduzione alle Lettere di Nietzsche, nella quale mostra un chiaro apprezzamento per l’esegesi nietzschiana di Alfred Baeumler. Questi, a proposito dell’epistolario del filosofo, ha scritto: «Il rapporto tra l’arte e l’opera di Nietzsche è cosi stretto che c’è da dubitare se le lettere siano da ritenere un commento alle opere, o non piuttosto le opere un commento alle lettere» (p. 9).

- ...

- L’affermazione di Baeumler chiarisce come l’epistolario del teorico del “superuomo” abbia valore eminentemente teoretico, non semplicemente biografico, visto che in Nietzsche vita e pensiero coincisero in modalità inusitata. Del resto, fu lo stesso filosofo a scrivere: «Nella mia vita nulla è caso, tutto è destino» (p. 9). Friedrich ebbe contezza, ricorda Ingravalle, che: «i valori, cioè ciò in vista di cui si agisce non sono, ma sono posti» (p. II). Gli esseri umani si rapportano tra loro o attraverso la forza o attraverso la persuasione: «Che cos’è vero? Che la verità non esiste» (p. III).

- ...

- La lettera che apre la silloge, indirizzata alla sorella Elisabeth l’11 giugno 1865, mette a tema la sperimentazione del nichilismo: «Vuoi raggiungere la pace del cuore o la serenità? Credi! Vuoi essere un discepolo della verità? Cerca!» (p. IV). Nietzsche ebbe consapevolezza che non si poteva più far riferimento, se mai in passato ciò fosse stato possibile, all’Ordnung, a un potere dall’alto, atto a pacificare armonicamente il conflitto che vive nei singoli e nella storia. Per questo, a suo giudizio, il nichilismo rappresentava una possibilità: «Nella vicenda del nichilismo […] il personale e il politico si intrecciano» (p. VI). Dalle lettere si evince, come del resto dalle opere, che Nietzsche pensò sia la decadenza che la possibile contro-decadenza. A tale assunto, Friedrich non fece seguire, a dire di Allason, una scelta meramente “titanica”, vale a dire un: «atteggiamento avido di tutte le più belle e compiute esperienze, ma anzi quello dell’assoggettamento al più severo imperativo categorico» (p. 9). Questo ascetismo della “cerca”, a dire della studiosa torinese, nel tedesco assunse fattezze “cripto-cristiane”. Posizione condivisa, peraltro, da altri interpreti di Nietzsche: da Eric Voegelin, in particolare, ma in parte anche da Robert Reininger, la cui monografia nietzschiana fu tradotta in italiano da Julius Evola.

- ...

- La lettura della silloge consente di attraversare l’intero itinerario speculativo ed esistenziale del filosofo. Dall’iniziale infatuazione per Schopenhauer e per Wagner, testimoniata da La nascita della tragedia, opera centrata sul ruolo “ancillare” della filologia rispetto alla filosofia e mirante alla riattivazione del mito tragico (tema ancora vivo e presente nelle Considerazioni inattuali), fino alle fasi speculative successive. Deluso dalla Germania del II Reich e dal festival wagneriano-barocco di Bayreuth, Nietzsche scrisse il 6 aprile del 1873 a Malwida von Meysenburg: «Ora tutto attende l’uomo d’azione, che scuota da sé e dagli altri le abitudini millenarie» (p. XII). I miti della giovinezza di Friedrich furono messi in discussione nella fase “illuminista-illuminata”, a seguito dell’incontro con Voltaire. Nel 1879 il pensatore si dimise dall’insegnamento universitario a Basilea e dette inizio, in tale frangente, a una inesausta peregrinazione in Europa alla ricerca di condizioni ambientali ed esistenziali, che gli consentissero di proseguire la “cerca”. È in questa solitudine che scoprì “spiriti” a lui affini, innanzitutto Spinoza, ma anche Montaigne e l’abate Galiani. Scrisse, in tale contesto, le opere più note, Così parlò Zarathustra e Al di là del bene e del male. Il 2 dicembre 1887 si rivolse a Brandes, uno dei suoi “pochi” lettori, con queste significative parole: «L’espressione di “radicalismo aristocratico” di cui vi servite a mio riguardo è eccellente» (p. XVII). Alla sorella inviò il 17 settembre 1888 una lettera in cui compare questa perentoria affermazione: «I miei nemici sono il cristianesimo, la morale, la verità» (p. XIX).

- ...

- Nietzsche, di fatto, mise in atto, in forza della lezione tratta da Spinoza, una naturalizzazione della cultura. La physis rimase, in ogni fase del suo pensiero, l’unico orizzonte di riferimento cui votarsi. I “biglietti della follia”, a partire dal 1888, testimoniano la confusione in cui cadde nell’ultimo periodo di vita.

- ...

- Il suo aderire all’“imperativo categorico” della “cerca” dice, forse, più che di un “cripto-cristianesimo” del filosofo, la sua ferma volontà epistrofica, di recupero del mondo cantato da Archiloco, centrato sul: «senso nobiliare dell’onore dell’“età omerica”» (p. XXIX) e sulla physis, unica “trascendenza” cui guardare oltre i dualismi imposti dal pensiero logo-centrico.

- Friedrich Nietzsche, Lettere, prefazione di Francesco Ingravalle, Oaks editrice, pp. 308, euro 25,00.

Charles Dickens. Una vita- Una biografia dello scrittore inglese di

- Mario A. Iannaccone

- rec.

- di

- Giovanni Sessa

- Mario A. Iannaccone è scrittore prolifico. Si è occupato, in particolare, di storia e di storia della cultura. In qualità di romanziere è stato finalista del Premio Calvino con, La cospirazione, volume uscito nel 2008. È nelle librerie, per i tipi di Ares, la sua ultima fatica, Charles Dickens. Una vita (per ordini: info@edizioniares.it). Si tratta di una biografia intellettuale del grande scrittore inglese, attenta non soltanto ai dati esteriori, meramente cronologici dell’esistenza terrena di Dickens, ma centrata sulla chiara volontà di decodificarne gli aspetti interiori, di portare alla luce la visione del mondo del narratore, nonché le recondite motivazioni psicologiche ed esistenziali che la sostanziarono. Nelle pagine del volume, Iannaccone mostra profonda conoscenza del personaggio, degli eventi, spesso tragici, con cui dovette confrontarsi, oltre a una sicura padronanza della letteratura critica in tema.

- ...

- Si tratta di un testo che, anche dal punto di vista letterario, risulta convincente e coinvolgente. L’autore ha piena consapevolezza che la produzione di Dickens è centrata sul continuo intersecarsi di vita vissuta e inventività fantastica. Fu il confronto serrato che lo scrittore intrattenne con uomini, donne, critici letterari, con gli stessi problemi politico-sociali dell’epoca in cui ebbe in sorte di vivere (1812-1870), ad innescare in lui la necessità di “fare” letteratura: «La biografia di Dickens si presta alla scrittura di un metaromanzo» (p. 6), che pone al centro delle vicende un: «celebrato (autore), padre di dieci figli, filantropo, infaticabile organizzatore di eventi di beneficienza (ma) anche uomo inquieto, ossessionato dalla morte […] tormentato dai fantasmi e costantemente sofferente al ricordo dell’infanzia di povertà» (p. 6). La vita di Charles è analizzata in ogni suo aspetto, a muovere, appunto, dalla primissima infanzia che, per Dickens, non fu un’età felice. La famiglia d’origine fu costretta, più volte, a migrare di città in città, mettendo in atto una serie infinita di traslochi, a causa dei periodici dissesti economici nei quali fu coinvolta dalla condotta, poco accorta, del capofamiglia John. Questi, non si sa bene per quale motivo, contrasse dei debiti che, in più di una circostanza, non riuscì a saldare, tanto da conoscere la reclusione nelle prigioni per debitori.

- ...

- Quando Charles aveva cinque anni, i Dickens andarono a vivere nel Kent, a Chatman. La casa di Chatman: «fu la più amata e la più importante […] nella geografia dell’immaginazione dello scrittore e sarebbe rimasta impressa, più di ogni altra, nella sua memoria» (p. 10). Qui imparò ad amare la verde e ondulata campagna inglese, che torna in tante descrizioni dei suoi romanzi, quale luogo accogliente, ospitale e vivificante. Non è casuale, ricorda Iannaccone, che l’area rurale di Chatman, con il fiume Medway sullo sfondo, sia stata il luogo nel quale Dickens ambientò alcune delle “avventure” narrate nel Circolo Pickwick. A causa dei continui trasferimenti e della precaria situazione economica della famiglia, l’istruzione di Charles fu irregolare. La sua formazione fu, in realtà, l’esito del suo animo curioso, che lo indusse a letture voraci e continue. Sulla formazione dell’immaginario di Dickens svolsero ruolo dirimente i racconti di fiabe, che ascoltò durante l’infanzia. Da essi trasse la convinzione della possibilità dell’impossibile. Il giovane fu duramente formato anche dalla frequentazione del carcere per debitori, che conobbe durante gli incontri con il padre.

- ...

- Il mondo degli ultimi, dei sofferenti e la necessità di rendere loro giustizia sarà centrale nella produzione letteraria dickensiana. La creatività del Nostro fu, inoltre: «alimentata dalla frequentazione del teatro» (p. 13), dalla quale trasse significative capacità attoriali, di immedesimazione psicologica nel vissuto dei personaggi. Tale interesse spiega come, dalle sue opere, si evinca l’abilità di passare, con estrema facilità: «dalla tragedia alla farsa e viceversa» (p. 14), testimonianza della convinzione che, nella vita, gli opposti si danno sempre in uno: «L’immaginazione di Charles era attratta tanto dal lato burlesco e allegro della vita quanto dai lati meno luminosi, gotici e macabri» (p. 15). A dodici anni si impiegò nella fabbrica di lucido da scarpe Warren’s Blacking, ubicata in una stradina umida e tetra di Londra, per raggiungere la quale doveva fare lunghe camminate. Le lunghe escursioni furono una costante della vita di Dickens fino agli ultimi anni, mentre la città di Londra, con le sue contraddizioni, sarà polo attrattivo ritornante della sua narrativa.

- ...

- Tra il 1825 e il 1827 fu apprezzato stenografo parlamentare: in questa fase iniziò a pubblicare scritti su periodici. Poté, grazie alla conseguita indipendenza economica, andare a vivere da solo. Dopo un breve innamoramento per una giovane di buona famiglia, sposò Catherine Hogarth, dalla quale ebbe molti figli e, per molti anni, visse felice con lei. I rapporti tra i due si incrinarono a causa di una giovane attrice, per la quale Dickens perse la testa. All’epoca, il Nostro aveva conseguito la notorietà e il “caso” fece parlare la grande stampa. La separazione fu molto dolorosa per entrambi i coniugi, ma Catherine mostrò, nella triste circostanza, un’evidente nobiltà d’animo. Iannaccone ripercorre e analizza, in modalità organica e persuasiva, non semplicemente gli eventi più significativi della vita di Dickens, soffermandosi, tra l’altro, sui viaggi in America, nella Francia dell’“anno dei portenti”, in Italia, ricordando il suo amore per Genova e l’interesse per il modo di vivere del nostro popolo, ma si intrattiene anche sulla storia editoriale dei suoi romanzi, tanto sui più noti, quanto sui meno conosciuti.

- ...

- Il successo gli arrise a muovere dalla pubblicazione, prima a puntate su un periodico, poi in un unico volume, della “cerca”, messa in atto nell’Inghilterra della età del pieno dispiegarsi della rivoluzione industriale, dai membri del Circolo Pickwick. In queste pagine, Charles mette in scena in modalità esilarante, per dirla con Mario Praz, una visione ludica della vita, mostrando straordinarie qualità inventive. Il testo ha tratto sincopato, ritmico, al racconto vero e proprio, si alternano storie di personaggi incontrati dai quattro protagonisti sulla “scena” inglese del tempo. Da esse si evince la possibilità dell’impossibile, testimoniata dalla fiaba. Il linguaggio di Sam Weller, le rocambolesche vicende che riesce a risolvere, sono alta testimonianza di questo tipo di inventività. Tra i molti tratti della personalità di Dickens messa a tema da Iannaccone, chi scrive è particolarmente sensibile all’apertura mostrata dall’inglese al misterium vitae. Questo, a nostro avviso, l’aspetto cruciale del “realismo magico” dickensiano. Charles Dickens. Una vita, è, per questo, biografia di sicuro valore, da leggere e meditare.

- Mario A. Iannaccone, Charles Dickens. Una vita, Edizioni Ares, pp. 360, euro 22.00.

"Il momento straussiano" - di

- Peter Thiel

- (Liberilibri, Macerata 2025, pp. 65 + XXXIV, € 14,00)

- rec di

- Teodoro Klitsche de la Grange

- Come scrive Andrea Venanzoni nel saggio introduttivo “...Thiel è uno dei più importanti venture capitalist della Silicon Valley, ma non insegue soltanto una linea di profitto: nutre una visione che ha scolpito e cesellato nel corso degli anni, partendo proprio dagli insegnamenti di Girard con cui ha studiato a Stanford”. Il saggio di Thiel, partendo dalle concezioni di Leo Strauss “...va oltre; e pur permanendo nell’equilibrio problematico, e oscuro, dettato da Strauss, lo legge e lo trasfigura nel prisma della mimesi di Girard, della teologia politica di Carl Schmitt, del tramonto dell’Occidente spengleriano”.

- Com’è noto – e ripetuto nel saggio, la critica di Strauss alla modernità si fondava su due argomenti principali: l’aver contestato/occultato/minimizzato l’antropologia negativa che connotava la filosofia – e ancor più la teologia-politica classica; e che ciò era avvenuto con l’Illuminismo (v. per tutti il “buon selvaggio” di Rousseau). A contrastare tale tesi Thiel ricorda le opere di tre pensatori del XIX secolo: lo stesso Strauss, Carl Schmitt, René Girard. Come esempio di compromesso tra concezione classica e moderna, l’autore indica Locke “La nuova scienza economica e la pratica del capitalismo hanno riempito il vuoto creato dall’abbandono della tradizione più antica. Questa nuova scienza ha trovato il suo più importante sostenitore in John Locke e il suo più grande successo pratico negli Stati Uniti, una nazione la cui concezione deve così tanto a Locke”.

- ...

- In effetti la privatizzazione della religione toglie ragioni di conflitto. Ma non totalmente, come prova l’11 settembre 2001. Ed anche Locke, nel secondo Trattato sul Governo, indica nell’“appello al cielo” del popolo, la risoluzione del conflitto politico interno (curioso che Thiel non lo noti): che così è il “caso d’eccezione” visto da una prospettiva democratica. Con l’attentato alle Twin Towers “una guerra di religione è stata portata in una terra che non si preoccupa più delle guerre di religione”.

- ...

- Da ciò deriva l’insopprimibilità del politico, della regolarità amico-nemico (Schmitt) del conflitto e della crisi mimetica (Girard), anche in una società moderna.

- ...

- Due considerazioni del recensore su questo interessante saggio. La prima: l’insopprimibilità del politico (e così del nemico, del comando, della lotta per il potere). Questa è oggetto della consapevolezza (nella modernità) di tanti (giuristi, in particolare); da Jhering a Santi Romano, da Maurice Hauriou a Radbruch e a Donoso Cortes, dalla concezione dello Stato liberale quale sintesi tra principi politici e principi dello Stato borghese di Schmitt, tra Machstaat e Rechtstaat. La seconda è che ogni Stato anche liberaldemocratico, si serve sia della forza che del diritto: pretendere di eliminare la prima comporta distruggere l’edificio, costruito per la pace e la sicurezza, anche attraverso il diritto e il monopolio della violenza legittima. A realizzare le quali è necessario avvalersi anche dei mezzi, come l’innovazione tecnologica, che la Silicon Valley rende disponibili. Sempre ricordando quello che scriveva De Maistre che l’uomo è in bilico tra due abissi: quello del caos e quello della tirannide: il percorso è difficile, ma è l’unico disponibile.

Il casualismo critico- L’ultimo volume del filosofo dimenticato

- Adriano Tilgher

- rec. di

- Giovanni Sessa

-

Il pensiero italiano del secolo XX non è stata espressione minore, provinciale, del pensiero europeo, come nelle corde dell’esegesi storico-filosofica neo illuminista e/o marxista impostasi dopo il 1945. Al contrario, è stata una filosofia che si confrontò con aspetti teoretici a cui il pensiero continentale pervenne nei decenni successivi. Tra i pensatori italiani della prima metà del Novecento, un ruolo di protagonista spetta al troppo presto dimenticato Adriano Tilgher. La profondità e la crucialità, anche rispetto al tempo presente, della sua proposta speculativa emerge dalla lettura dell’ultimo volume al quale egli lavorò nella fase conclusiva della vita. Ci riferiamo a, Il casualismo critico. L’oggetto – Il dato – Il tempo – Il caso, da poco tornato nelle librerie per i tipi di InSchibboleth (per ordini: info@inschibbolethedizioni.com). La curatela del volume è del giovane e valente studioso Michele Ricciotti, che firma anche la contestualizzante prefazione. La postfazione è di Gianfranco de Turris, uno dei massimi esperti italiani del fantastico.- ...

- La prima edizione del testo è datata 1942, ma in realtà uscì nel 1941, quindi, come a suo tempo chiarito da Gian Franco Lami, Tilgher, deceduto nel novembre del 1941, poté vedere stampato il volume ed anzi, a testimoniare l’importanza che gli attribuiva, volle che una copia lo accompagnasse nel suo ultimo viaggio. L’argomentazione è articolata in quattro capitoli, come si evince dal sottotitolo. Nelle sue pagine, Tilgher torna, per l’ennesima volta, a fare i conti con Croce e con Gentile. Si tratta, infatti, di un volume che raccoglie alcuni scritti già comparsi su riviste e periodici, rielaborati e ripensati dal filosofo per l’occasione. Nel libro la dimensione polemica, tratto connotante vita e opere di Tilgher, si stempera in proposta teoretica definita e chiara. Ricciotti ricorda, opportunamente, come il pensatore fosse davvero ossessionato dal confronto con il contemporaneo (Guido Calogero scrisse, a riguardo, trattarsi di vero e proprio “entusiasmo” per il contemporaneo) e i problemi che esso presentava, sia sotto il profilo teorico, che dal punto di vista della prassi. Dopo l’incontro con la filosofia di Leopardi, discussa da Tilgher in un volume ancora attualissimo, nel pensatore partenopeo prevalse l’interesse per le morali e per la storia: «Tanto su un fronte […] quanto sull’altro, l’allontanamento dal pensiero di Croce […] si sancisce nella contestazione di uno storicismo orientato in senso ottimistico, nella rivendicazione della dimensione tragica», precisa il curatore (p. 9).

- ...

- Mentre Hegel, nel suo schema dialettico storicista: «non negava un certo ruolo al contingente […] lo “pseudoidealismo italiano” […] finiva […] per eliminare completamente la dimensione del contingente […] trovandosi sprovvisto di strumenti utili a spiegare il male […] il negativo nella storia» (p. 11). Croce sarebbe caduto, pertanto, in una sorta di provvidenzialismo; Gentile, di contro, con l’insistere sul primato dell’Atto, rendeva assoluto qualsivoglia evento, non potendo così aver contezza dell’unitarietà del processo storico. Di fronte a tale situazione, Tilgher mirò a “sprovvidenzializzare” la storia, a liberala dal determinismo. Il filosofo di Pescasseroli, con la “filosofia dei distinti”, aveva di fatto tacitato il possibile a vantaggio del necessario. Il possibile, a giudizio del filosofo del “pragmatismo trascendentale”, abita la vita. Gli essenti sono coinvolti, abbracciati dal misterium vitae. In, Filosofi e moralisti contemporanei, lo ricorda Ricciotti, Adriano scrisse che nell’esistere, leopardianamente inteso, è: «Il mistero in piena luce» (p. 16). L’esigenza di fondo che emergeva nella speculazione primo novecentesca rivendicava: «qualcosa di più concreto di ciò che l’articolazione concettuale del pensiero è in grado di esibire» (p. 17). Contingenza e singolarità non possono venir tradotte, in termini definitivi, in forma, in universale.

- ...

- Tilgher finì con il riproporre un tema fichtiano, quello dell’Anstoss, l’urto del dato, del concreto che impatta l’attività del pensiero, arrestandola e determinandola in uno. A differenza del’attualismo, egli ebbe chiara consapevolezza che il pensiero non vive, sic et simpliciter, di vita propria, ma è ciò che viene «costantemente urtato da “qualcosa” entrando in contatto con il quale il pensiero si anima» (p. 20). Oggetto, dato, tempo e caso non si lasciano ridurre, per Tilgher, ai moduli esegetici del filosofare logo-centrico. Alla luce di tale ermeneutica, il filosofo napoletano ritenne il neo idealismo espressione tipica del pensiero d’anteguerra. Giunse, più in particolare, a sostenere che l’attualismo era filosofia posticcia: «non originale e derivata» (p. 24). Giudizio, probabilmente, troppo severo, dettato dalla vis polemica connotante l’“equazione personale” di Tilgher. Nelle pagine de Il casualismo critico, egli difese il tratto indeducibile della singolarità, che lo indusse a sposare, in ambito politico, una sorta di liberalismo anarchico, aperto al possibile e alle visioni ucroniche della storia.

- ...

- Di esse, del loro affermarsi nel dibattito contemporaneo, in forza della catastrofe tragica cui gli storicismi sono andati incontro alla metà del secolo XX, si occupa, con persuasività di accenti e pertinenza argomentativa, Gianfranco de Turris nella postfazione. Il termine ucronia, ricorda, fu coniato da Charles Renouvier e allude a una storia immaginaria, diversa da quella che si è effettivamente fatta mondo: «destinata a porre come una vera verità filosofica e di coscienza, più alta della storia stessa, la reale possibilità», una possibile storia alternativa. La tesi ucronica, non casualmente, fu aspramente criticata proprio da Croce. L’ucronia mostra che un evento del passato avrebbe potuto verificarsi, a causa di episodi anche insignificanti, in modalità altra rispetto a quella testimoniata dal corso storico realizzatosi: «Gli autori di ucronie immaginano un tempo storico diverso, non soltanto […] un luogo diverso, […] un intero periodo temporale che avrebbe potuto essere altro da quello in cui loro stessi vivono […], se…» (p. 135).

- ...

- La vita è appesa perpetuamente al se, essa è esposta a un principio infondato, la libertà-potenza, la dynamis dei Greci, questo il “vero” che Tilgher ripropose nella prima metà del secolo scorso. Visione liberante, espressione non di un pensiero minore, ma lascito di un filosofo di vaglia, la cui visione delle cose è essenziale anche per i nostri giorni.

- Adriano Tilgher, Il casualismo critico. L’oggetto – Il dato – Il tempo – Il caso, a cura di M. Ricciotti, postfazione di G. de Turris, InSchibboleth, Roma 2025.

La magia a Parigi- di

- René Thimmy

- rec. di

- Giovanni Sessa

- È da poco nelle librerie un volume davvero curioso. Si tratta de, La magia a Parigi. Arcani, riti e demoni della Ville Lumière, comparso nel catalogo de il Palindromo (per ordini: info@ilpalindromo.it). L’autore è René Thimmy, mentre la curatela e la traduzione di questa prima edizione italiana, si devono ad Andrea Scarabelli. Questi firma un saggio contenuto nelle Appendici, che fa chiarezza sulla reale identità dell’autore. Il volume uscì in Francia nel 1934. Si tratta della silloge di una serie di reportage di Thimmy sulla Parigi delle confraternite esoteriche, delle sette occultistiche e dei maghi, che erano stati pubblicati, pochi mesi prima, sul settimanale «Gringoire». Nel trasporre gli articoli nel volume, l’autore mise in atto tagli e aggiunte. Scarabelli ha, con acribia da filologo, reintegrato i tagli e segnalato in nota le variazioni apportate al testo. Le note consentono, inoltre, di sciogliere i dubbi sui personaggi incontrati da Thierry nella sua inchiesta, in quanto nel libro i loro nomi sono, per discrezione, o indicati da una lettera puntata, o addirittura risultano modificati. Quella che presentiamo è un’edizione sobria ed elegante de La magia di Parigi, che propone le illustrazioni originali, nonché, cosa davvero rilevante, una mappa della Parigi dell’epoca con l’indicazione dei luoghi citati. Il volume è chiuso da tre racconti, assenti nell’edizione francese, ma usciti su «Gringoire» nel 1940, che avrebbero dovuto essere i primi capitoli di un nuovo lavoro dell’autore dedicato allo stesso tema.

- ...

- Le illustrazioni aiutano il lettore ad entrare nelle suggestive atmosfere di una Parigi misteriosa, specchio rovesciato e contraltare della Ville Lumière. Va precisato che Thimmy non ha i tratti psicologici del “devoto” settario, entra con scettica circospezione nel milieu magico-occultistico della Capitale transalpina. Lo si evince, in tutta evidenza, dal narrato: i fenomeni paranormali e i protagonisti stessi di questa Parigi segreta, sono descritti in modo, almeno in certi casi, sottilmente ironico. A introdurre René in questo mondo sotterraneo, così riferisce Thimmy nell’incipit de, La magia a Parigi, fu Eleuthère K., incontrato per caso in una libreria. Questi: «Aveva trascorso la vita a studiare fenomeni cui la maggior parte delle persone non presta alcuna attenzione […] sembrava essere senza età. Viveva da solo in un appartamento spoglio, letteralmente sommerso di preziosi manoscritti e libri rari» (p. 14). Eleuthère consentì al giornalista di accedere a cenacoli “chiusi”, sui quali vigeva il più assoluto riserbo: «molte delle vicende che mi accingo a raccontare suoneranno incredibili. Ma …sono vere. Da molto tempo sappiamo che il vero talvolta può non essere» (p. 15). Tra gli incontri straordinari narrati nel libro, articolato in ben diciannove capitoli, i più significativi ci paiono quelli con Maria de Naglowska, indicata con il falso nome di Vera de Petrouchka, praticante magia sexualis, e quello con la “Confraternita dei Polari”.

- ...

- Maria trascorreva le sue giornate in un caffè di Montparnasse. Quando era sola, il tavolino al quale sedeva era ricoperto da libri, opuscoli e dalle bozze della rivista «L’Arc» (in realtà «La Flèce», organo di azione magica della “Confraternita della Freccia d’oro”). Spesso, al suo fianco, sedeva una pattuglia di seguaci, di adepti, stregati dal magnetismo dei suoi occhi: «di un blu granitico e freddo […] Vivi e vispi sono illuminati da un fuoco interiore» (p. 69). De Naglowska praticava la magia sessuale nella convinzione che, attraverso i suoi riti, avrebbe risvegliato le forze: «sopite negli uomini in una materializzazione di sollievo passeggero» (p. 71). Era una ierofante in buona fede, incurante del denaro, la cui vita era completamente orientata verso la realizzazione spirituale. Di origini polacche, dopo la Rivoluzione, era sfuggita ai bolscevichi, aveva vissuto a Roma, dove aveva frequentato Julius Evola e, infine, si era trasferita a Parigi. Thimmy fu introdotto nel suo Cenacolo e poté assistere a pratiche di magia sessuale, il cui apice si sarebbe mostrato nella celebrazione della “messa d’oro”. Il rito si svolgeva in un ambiente ovattato, presso l’abitazione di una seguace della donna, nel quale, dopo libagioni a base di champagne e di etere, si svolgeva l’accoppiamento sacro. In realtà, il giornalista, forse a causa del suo scetticismo, non vide ciò che i partecipanti dissero di aver visto e sperimentato. La donna lo invitò di nuovo: sarebbe infatti giunto da Londra Lord F., che si diceva avesse conseguito il terzo grado dell’iniziazione satanica, attraverso il rito dell’impiccagione, pratica che veniva sospesa all’ultimo istante, prima del sopraggiungere della morte. L’uomo non giunse in Francia: durante l’ultimo rito da lui celebrato, aveva perso la vita.

- ...

- La “Confraternita dei Polari” era centrata sull’Oracolo della Forza Astrale. Di tale conoscenza era venuto in possesso, grazie all’incontro a Bagnaia con Padre Giuliano, Mario Fille che, in Egitto, ne aveva parlato con Zam Bothiva, autore di Asia Mysteriosa. L’Oracolo permetteva di entrare in contatto con Saggi ritiratisi sulle vette dell’Himalaya. Nella redazione di un giornale francese era stata convocata una riunione, cui parteciparono Guénon, ed altri insigni rappresentanti dell’esoterismo parigino. Questi appurarono, in prima battuta, la veridicità delle risposte fornite a distanza dai Saggi. Thimmy fu introdotto nella sede dei Polari. In essa era custodita una spada che si credeva essere appartenuta a Giovanna d’Arco, oltre alla bacchetta magica di Pico della Mirandola. Compito dei Polari era salvare la Francia e l’umanità intera dalla catastrofe incombente sul mondo. Il Nostro ricevette l’iniziazione dai Polari. Gli fu riferito che l’anno terribile sarebbe stato il 1933. Il disastro avrebbe trovato il proprio momento apicale nella notte del 6 febbraio 1934. Dall’Oriente sarebbe giunto un messo dell’oracolo, che in realtà non sbarcò mai in Europa.

- ...

- Ma chi era Thimmy? Scarabelli discute criticamente, con pertinenza argomentativa e significativa conoscenza della documentazione, le ipotesi fin qui avanzate dagli studiosi. Scarta le tesi dell’identificazione di Thimmy con Maurice Magre e con il medico ed etnologo Léon Sasportas. Conclude in questi termini, sulla scorta di motivate considerazioni: «Per quanto non vi sia la “prova provata” […] della vera identità dell’autore […] il quadro abbozzato la attribuisce in modo più che eloquente a Jean Dorsenne» (p. 276).

- ...

- Al di là del problema dell’identificazione dell’autore, La magia di Parigi, è volume di pregio perché coinvolge il lettore nel narrato e induce a guardare Parigi e la realtà con altri occhi. Uno sguardo non più centrato sulle idee chiare e distinte ma sul potere trasfigurante della fantasia.

TRUMP - e

- IL RATTO D’EUROPA

- di

- Teodoro Klitsche de la Grange

1.0 - Le reazioni indispettite delle èlite europee e della stampa loro allineata alle pagine che Trump ha dedicato all’Europa nel documento National Security Strategy 2025, non sorprendono: né per la reazione né nei di essa modi ed argomentazioni. D’altra parte anche le considerazioni del documento americano erano state in gran parte anticipate nelle precedenti esternazioni di Trump (e di Vance); peraltro, diversamente da quello che il Presidente USA afferma urbi et orbi, ossia tutto e il contrario di tutto a giorni alterni, il pensiero sull’Europa è stabile e immutato. I punti essenziali del quale sono di seguito riepilogati.

- ...